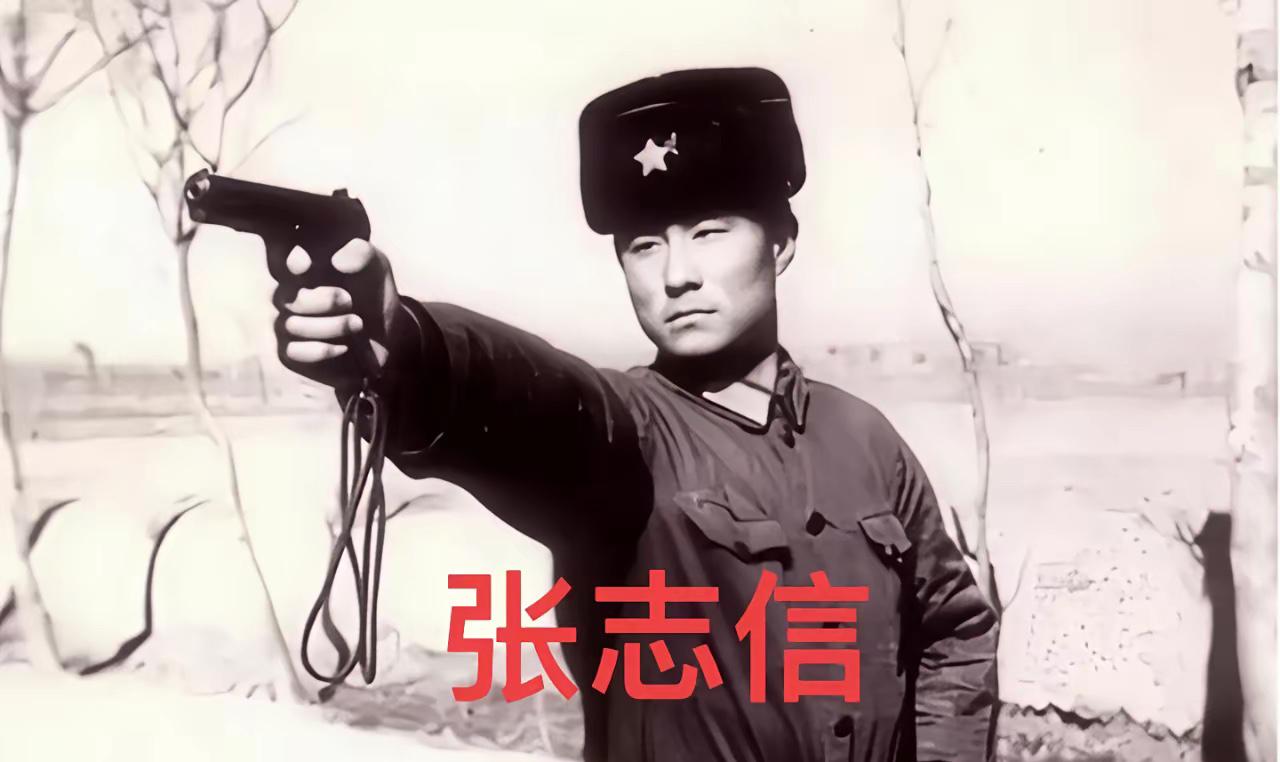

1979年,160师师长张志信让独子当侦察兵,妻子知道后,一通电话打到了前线:“张志信,要是儿子有个三长两短,你不用回家了!” 电话那头的电流声里,还夹杂着炮火的轰鸣,张志信握着听筒的手青筋暴起,喉咙发紧却只说了一句:“打仗哪有不冒险的?我是师长,我的儿子不上前线,谁的儿子上?” 挂了电话,他对着地图上密密麻麻的标记发呆,烟卷烧到了指尖才猛然回神。没人知道,这个在战场上雷厉风行的将军,当晚在帐篷里辗转难眠,反复摩挲着儿子小时候的照片,照片里的张峰还是个扎着羊角辫的小姑娘模样(小时候常被误认成女孩),如今已经长成18岁的小伙子,即将踏上最危险的侦察阵地。 张志信不是不爱儿子,而是太懂军人的责任。1979年对越自卫反击战打响,160师作为主力部队开赴前线,侦察兵的任务是深入敌境摸清布防、拔除暗哨,每一次出勤都是九死一生,伤亡率高达30%。战前动员时,张志信站在全师官兵面前立誓:“我张志信的儿子张峰,编入侦察连尖刀班,谁敢贪生怕死,就别在我160师混!” 话音刚落,全场掌声雷动,战士们的士气瞬间被点燃——师长带头让独子冲锋,这样的部队怎会没有战斗力? 张峰得知父亲的决定时,正在整理背包。他没有抱怨,反而笑着对战友说:“我爸这是给我特殊待遇呢,尖刀班的活儿,够刺激!” 其实他心里比谁都清楚,父亲是想让他在战场上淬炼成长。出发前,张志信特意找到儿子,塞给他一把磨得发亮的匕首:“这是我当年抗美援朝时用的,能保命,记住,侦察兵要眼观六路耳听八方,活着回来比什么都重要。” 张峰接过匕首,重重点头,转身就跟着侦察连钻进了茫茫丛林,没敢回头看父亲的眼睛——他怕看到那双坚毅背后的不舍,会忍不住掉眼泪。 妻子的担忧不是没有道理。侦察连深入敌境后,很快遭遇了敌人的伏击。那天凌晨,张峰和战友们在山谷中隐蔽前进,突然遭到暗堡里的机枪扫射,两名战友当场牺牲。张峰凭借灵活的身手翻滚到岩石后,利用随身携带的炸药包,趁着烟雾掩护冲到暗堡下方,成功将其炸毁。战斗结束后,他的手臂被弹片划伤,鲜血浸透了军装,却笑着给父亲写了封信:“爸,我没事,就是衣服破了个洞,等胜利了,让妈给我补补。” 张志信收到信时,正在指挥部队发起总攻,他把信揣进怀里,眼眶通红却没掉一滴泪——他知道,儿子已经长大了,成了一名合格的军人。 战场上的父子俩,一个在后方运筹帷幄,一个在前线冲锋陷阵,却用同样的坚守诠释着家国大义。有参谋劝张志信:“师长,把小张调到后方吧,太危险了。” 张志信摇摇头:“不行,他是侦察兵里最熟悉地形的,现在换人防线会出乱子。” 其实他心里比谁都煎熬,每天都要派人去打听侦察连的消息,夜里总梦见儿子浑身是血地站在自己面前。可他更清楚,作为师长,他不能搞特殊化,一旦开了先例,部队的纪律就会涣散,战士们的士气就会低落。 战争胜利后,张峰跟着侦察连凯旋归来。当他穿着布满补丁的军装,背着那把匕首出现在张志信面前时,这位铁骨铮铮的将军再也忍不住,一把抱住儿子,声音哽咽:“好小子,没给你爸丢脸!” 妻子也赶来了,看到儿子平安无事,又哭又笑,捶打着张志信的胸口:“你个老东西,以后再也不许让儿子去冒险了!” 张志信笑着点头,眼里却满是骄傲——他的儿子,不仅活着回来了,还立了三等功,成了全师的英雄。 这件事后来在部队里传为佳话。有人说张志信太狠心,让独子去最危险的地方;也有人说,正是因为有这样以身作则的将军,才有所向披靡的部队。在那个战火纷飞的年代,像张志信父子这样的军人家庭还有很多,他们把个人安危置之度外,把国家利益放在首位,用鲜血和生命守护着祖国的领土完整。 张志信常说:“军人的天职就是保家卫国,我是师长,更是一名父亲,我不能让战士们流血牺牲,自己的儿子却躲在后方。” 这句话,道出了无数军人的心声。他们不是没有亲情,而是把对家人的爱,融入到了对祖国和人民的忠诚之中;他们不是不害怕牺牲,而是把恐惧藏在心底,用勇气和担当筑起了一道坚不可摧的长城。 如今,战争的硝烟早已散尽,但张志信父子的故事依然激励着后人。在和平年代,我们或许不需要上战场,但这种家国情怀、责任担当,依然是我们最宝贵的精神财富。正是因为有无数像张志信父子这样的人,我们的祖国才能日益强大,我们的生活才能安宁幸福。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。