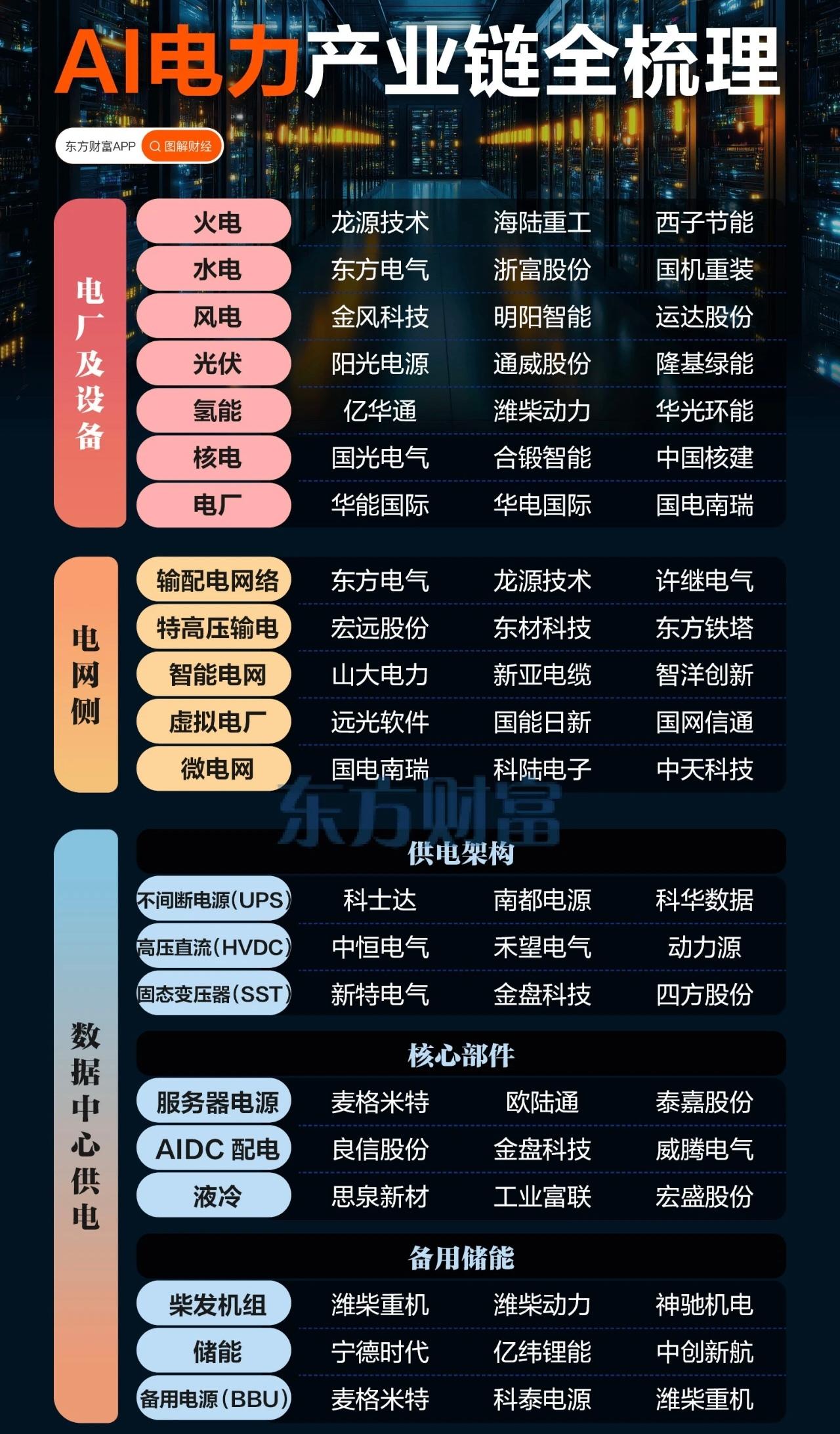

预判了美国的预判!就在美国高调官宣封禁AI芯片第二天,英国媒体就爆出猛料:中国科技巨头获得廉价供电,推动国内AI晶片发展! 美国的封锁,意在扼住“算力”的咽喉,而中国的回应,则指向了算力根基——“电力”与产业生态。 这仿佛两位高手对弈,一方执着于吃掉对方的“车”,另一方却已悄然巩固后方,并布下了影响全局的“势”。 在AI军备竞赛中,算力消耗呈指数级增长,训练大型模型的能耗足以媲美一个中小城市的用电量,因此,电力成本直接决定了AI研发的可持续性与规模化潜力。 中国对此有着敏锐洞察,报道提及,百度、阿里等企业将数据中心大量部署在内蒙古、甘肃等可再生能源富集或电力充沛的地区,这些地方提供的低廉电价,为承受着算力压力的中国AI产业提供了关键缓冲。 当外部芯片供应受阻,内部通过降低核心能源成本来对冲研发总成本,便成为一项极具现实意义的战略选择,这体现了一种“以基础优势弥补尖端短板”的务实智慧。 这场博弈清晰地表明,AI的竞争绝非单一的芯片性能比拼,而是涵盖算法、数据、应用与能源的“系统之战”。 在硬件受限的客观环境下,倒逼出对计算效率的极致追求,研究人员致力于开发更精炼的模型架构,通过模型压缩、剪枝等技术,让每单位算力发挥更大价值,这种“算法炼金术”正成为不可或缺的竞争力。 中国庞大的用户基数和丰富的应用场景,产生了海量、多元且鲜活的真实数据,这份独特的数据沃土,能够滋养出在特定领域表现卓越的AI应用,在一定程度上形成了不同于硬件赛道的竞争优势。 从智能制造到智慧城市,广阔的落地场景为AI技术提供了宝贵的试炼场,市场需求驱动技术快速迭代,这种“从用到研”的反哺循环,构成了强大的内生增长动力。 美国的封锁无疑带来了短期挑战,但同时也如同一剂催化剂,加速了中国AI产业构建自主生态的步伐,竞争的重点,正从单一的技术突防,转向综合实力与战略耐力的全面较量。 美国芯片禁令是一个分水岭事件,它打破了技术全球化的理想化叙事,揭示了大国科技竞争的本质,然而,若我们将视野局限于“卡脖子”与“反卡脖子”的攻防,便可能低估了这场变革的深度。 这一事件的核心启示,在于宣告了科技竞争已进入“系统战”时代,未来的胜负手,将取决于国家整体创新生态的活力、产业协同的效率与资源整合的智慧。 从单点突破到全局韧性: 芯片是当前的“痛点”,但能源、数据、市场与工业体系则是我们坚实的“支点”。 中国的应对策略,正是试图通过多点支撑,化解单点受压的风险,这要求我们不仅要追赶,更要善于开创属于自己的优势战场。 压力下的创新觉醒: 空前的技术压力,也是对自主创新能力的一次极限测试,它迫使资源向底层技术与关键瓶颈领域汇集。 历史表明,重大创新往往诞生于严峻的挑战之中,这场博弈,或许将催生出不同于既定路径的AI发展模式。 总之,我们既要正视高端芯片短缺带来的现实困难,也应避免陷入被动反应的思维。 这场马拉松式的竞争,考验的是谁能够率先构建起一个更具韧性、更自适应、能够持续进化的科技生态系统,胜利的天平,终将倾向于能够更好地进行系统化创新的那一方。