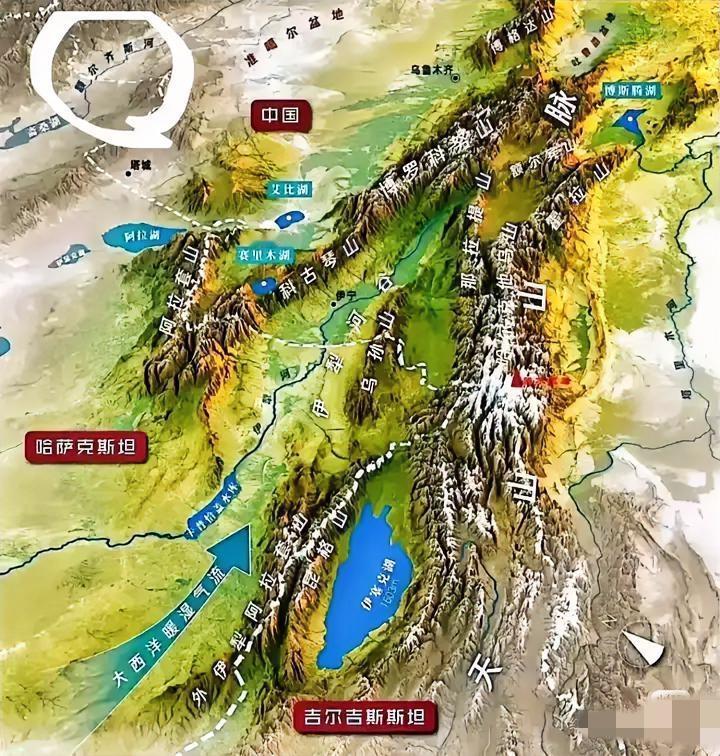

1998年,凯达尔别科夫一家从中国新疆迁徙到了哈萨克斯坦。之所以选择从中国移民到哈萨克斯坦,与独立之后哈萨克斯坦的一个政策有很大关系。独立之后,哈萨克斯坦境内的哈萨克族只有不足40%,甚至还没有一半儿,作为一个民族国家,哈萨克斯坦的危机感极强,为了迅速增加主体民族的人口,他们开始 凯达尔别科夫一家六口挤上了开往哈萨克斯坦的绿皮火车,硬座车厢里,包袱挤得满满当当。 他们要去一个既熟悉又陌生的地方,哈萨克斯坦,祖先的土地。 这场迁徙,不是逃荒,不是漂泊,是一个家族跨越近百年的“回家”。 而推着他们迈出这一步的,是哈萨克斯坦独立后的一声召唤:“回来吧,我们需要你。” 凯达尔别科夫的根,扎在苏联中亚的草原。 上世纪30年代,苏联推行集体化,中亚草原的哈萨克牧民被赶进集体农庄。 旱灾、饥荒接踵而至,牛羊成片倒毙,草场沦为荒漠。 凯达尔的爷爷攥着最后半块馕,带着全家老小,从阿拉木图东边的草场出发,沿着天山余脉往东走。 翻雪山、过戈壁,三个月后,他们望见了伊犁河谷的绿。 “到了这儿,就活下来了。” 爷爷常坐在土炕上,抽着莫合烟回忆。 他们在伊犁河边开荒,种小麦、养羊群,冬天围着火炉烤馕,春天带孩子去草原采野花。 村里渐渐聚起几十户哈萨克移民,互相帮衬着盖土房、修水渠,把异乡过成了故乡。 凯达尔就出生在这片“新草原”。 他听爷爷讲中亚的星空,学哈萨克语的字母,跟着父亲在麦田里弯腰割麦。 尽管户口本上写着“新疆哈萨克族”,但他知道,血脉里还淌着阿拉木图的河。 1991年12月,苏联解体的消息通过收音机传到伊犁河谷。 凯达尔正蹲在院里修拖拉机,广播里突然响起:“哈萨克斯坦共和国成立!” 紧接着,村口的公告栏贴出哈萨克斯坦政府的公告:“凡海外哈萨克族,均可申请回归,享公民待遇、免费医疗教育、住房补贴……” 凯达尔凑过去看,“每户500美元安家费”。 这在1998年,够买半车化肥,够给大儿子交三年学费。 更让他心动的,是公告里的“民族认同”。 “你们的根在哈萨克斯坦,国家需要你们回来,壮大主体民族。” 凯达尔回忆起爷爷临终前的话:“咱们的根在草原,哪天想回去,就回去看看。” 如今,这“回去”有了实在的路径。 他和妻子算了笔账,大儿子七年级,小女儿上幼儿园,国内学费贵。 农场打工,一年攒不下三千块。 而去哈萨克斯坦,有免费学校、住房,还能领补贴。 “走!”凯达尔拍了板。 全家凑了两个月,收拾铺盖卷,把羊群托付给邻居,装上一袋子馕和奶疙瘩,告别了住了三代的土坯房。 1998年11月,火车驶入阿拉木图车站。 凯达尔攥着移民文件,海关查验证件,确认“海外哈萨克族”身份后,放行。 政府分的公寓在郊区,带简单家具。 凯达尔领了米、油、被子,可“回家”的甜头,很快被现实冲淡。 第一关是语言。 哈萨克斯坦的哈萨克语用西里尔字母书写,和中国哈萨克族的阿拉伯字母差异巨大。 凯达尔上语言课,老师在黑板写“Қазақстан“,他盯着像天书的字母,急得直挠头。 大儿子学校发的教材全是西里尔文,回家直哭:“爸,我连作业都不会写。” 第二关是政策落差。 宣传里的“500美元安家费”,到手里只剩300,说是“扣除手续费”。 承诺的“农场优先工作”,实际是去捡棉花、修水渠,一天挣二十块坚戈,不够买半只羊。 最扎心的是“身份认同”。 邻居是土生土长的哈萨克人,听说他们来自中国,撇撇嘴:“你们?算哪门子哈萨克?” 社区活动从不叫他们,孩子们在学校被起外号“中国佬”。 凯达尔去市场买肉,摊主多收他五十坚戈,理由是“外国人不懂行情”。 “我们不是外国人,是回来认祖的。” 凯达尔跟社区干部理论,对方却直摊手:“文件上写的是‘海外哈萨克族’,没说你们是中国来的就特殊。” 但日子再难,凯达尔也没动过回中国的念头。 妻子在社区找了份保洁工作,大儿子咬着牙学西里尔字母,小女儿跟着电视学唱哈萨克民歌。 慢慢的,他们融入了。 2010年,哈萨克斯坦修订移民法,给中国归来的哈萨克族额外补贴,住房50%折扣,最高补428万坚戈。 凯达尔家分到一套带院子的房子。 凯达尔一家的故事,是数十万海外哈萨克族回归的缩影。 独立后的哈萨克斯坦,为扭转“主体民族不足40%”的危机,用政策“拉”回海外族人。 从1991到2000年,超100万境外哈萨克人回国,其中近半来自中国。 1998年那列绿皮火车,载着一个家族的“寻根”。 他们的故事,没有惊心动魄的传奇,只有普通人在历史洪流中的选择。 故土难离,但“根”的定义,从来不是地理的坐标,而是血脉的延续。 主要信源:(环球网——哈萨克斯坦民众:中国人一直在前进、 澎湃新闻——中哈互免签证两周年 经新疆口岸往来超464万人次)