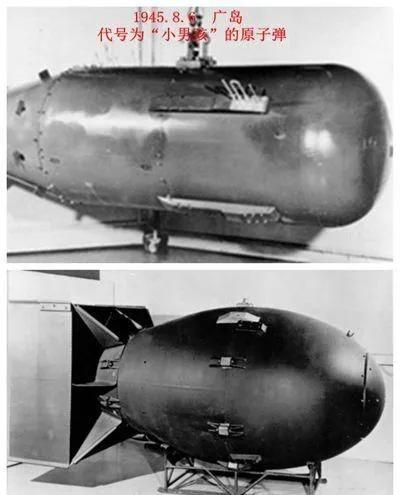

1945年,两颗原子弹落下后,日本不愿投降,并坚信美国人没有第三颗原子弹,可后来美国的一个举动,吓得日方赶紧投降。 1945年8月15日,东京广播电台的电波里,天皇裕仁的声音罕见发颤:“朕深鉴于世界大势及帝国之现状……欲忍其不能忍,堪其所不堪……”这段《终战诏书》,宣告了日本正式投降。 可若翻开当年的战报与密档,你会发现让日本天皇最终低头的那根“稻草”,从来不是广岛、长崎的两颗原子弹。 1945年,日本年初德国投降时,日本军部还在叫嚣“一亿玉碎”。 全民皆兵,用竹矛、手榴弹跟盟军同归于尽。 可现实比口号残酷得多。 太平洋战场上,硫磺岛的焦土里埋着七千美军和两万日军,冲绳岛的海滩上漂着十万具尸体。 美军算过一笔账,真要登陆日本本土,至少得搭进去百万条命。 杜鲁门急了。 曼哈顿计划的原子弹成了“速效药”。 8月6日,广岛上空炸开“小男孩”铀弹,七万人当场化为焦炭。 8月9日,长崎的“胖子”钚弹又带走四万条命。 按常理,这等灭城之威该让日本认栽了,可东京的决策层偏不信邪。 因为,他们赌的是“美国没第三颗原子弹”。 当时日本情报机构分析B-29轰炸机从提尼安岛起飞,组装原子弹至少要一周。 军部甚至幻想拖到本土防御工事完工,再跟盟军谈判,说不定能争取有利条件。 更荒唐的是,主战派还搬出“中国根据地”。 他们觉得,就算日本本土丢了,还能带着军队退进中国,依托伪满洲国的工业基础继续打。 这种迷之自信,连天皇都被裹了进去。 他翻着军方递来的“本土防御计划”,听着“一亿国民共存亡”的口号,竟也觉得“或许能撑过去”。 日本以为自己赌对了,可美国的“后手”早就在路上。 广岛爆炸次日,六千多万张传单从B-29机腹倾泻而下。 传单上印着广岛废墟的照片,写着:“这是新武器的威力,下一个可能是京都、大阪、小仓……” 东京街头,邮递员捡着传单往家跑,工厂工人午休时挤成一团看,连学校孩子都把传单传来传去。 长崎挨炸后,美军更狠。 8月11日,数十架B-29低空掠过东京湾,舱门一开,数百万张传单像雪片般落下。 这次内容更直白:“投降吧,别让你们的城市变成焦土!” 底层百姓动摇了,可军部还在硬撑。 这招“纸炸弹”看似简单,实则精准戳中日本软肋。 它没炸死人,却炸碎了“美国弹尽粮绝”的幻想。 更妙的是,传单上的城市名单让裕仁犯了嘀咕:要是连千年古都都保不住,还谈什么“本土决战”? 真正让日本彻底崩溃的,是苏联的“背刺”。 1941年,日本和苏联签过《苏日中立条约》,本以为能稳住东线。 可广岛、长崎挨炸后,日本给中国东北的关东军发了封密电:“死守阵地,关注苏联动向。” 他们赌苏联不会参战,好保留退路。 可他们万万没想到,杜鲁门早把密电内容递给了斯大林。 苏联憋了四年,正愁没机会在远东扩张势力,当即答应出兵。 百万苏联红军如猛虎下山,从海参崴杀向东北。 关东军虽号称“百万精锐”,可七成兵力早被调去太平洋战场,剩下的要么是新兵,要么是老弱。 不到一周,苏联红军就推进了五百公里,歼灭日军六十万。 消息传到东京,主战派的“本土决战”成了笑话。 连中国东北的基地都丢了,还谈什么退守中国? 天皇在御前会议上拍着桌子:“再打下去,日本就没了!” 当然,日本投降的棋盘上,中国才是最关键的“棋子”。 从1931年九一八事变到1945年,中国战场牵制了超百万日军。 武汉会战、长沙会战、湘西会战……每一场都让日军损兵折将。 到1945年,中国军民已毙伤日军超两百万。 若没有这场“持久战”,美国就算投一百颗原子弹,苏联就算打一百场战役,日本都可能继续负隅顽抗。 就像战后日本军事学者说的:“中国战场是日本帝国的‘出血点’,拖到我们连本土防御的兵力都凑不齐。” 1945年9月2日,东京湾“密苏里”号航母上,日本代表签署了投降书。 签字笔落下时,没人注意到广岛的辐射还在伤害幸存者,长崎的废墟里仍有婴儿啼哭,中国战场的焦土上,无数家庭永远等不回亲人。 日本投降的主因,从来不是两颗原子弹的威力,而是三重压力下的必然。 这事儿给后人提了个醒。 战争的结局,从来不是某一件武器决定的,而是综合国力、国际局势、民心向背的总和。 日本当年赌上国运的“本土决战”,最终输给了现实的残酷。 而中国用十四年血战证明侵略者再疯狂,也扛不住正义的持久战。 正如老话说的:“人心齐,泰山移;国运衰,独木难支。” 这或许就是二战留给我们最深刻的启示。 主要信源:(界面新闻——原子弹后日本要是还不投降会怎样? 澎湃新闻——真相︱日本投降不是因为美国原子弹,而是苏联对日宣战 静宁发布——为何说原子弹下没有冤魂?那要看当时日本法西斯做了些什么!)