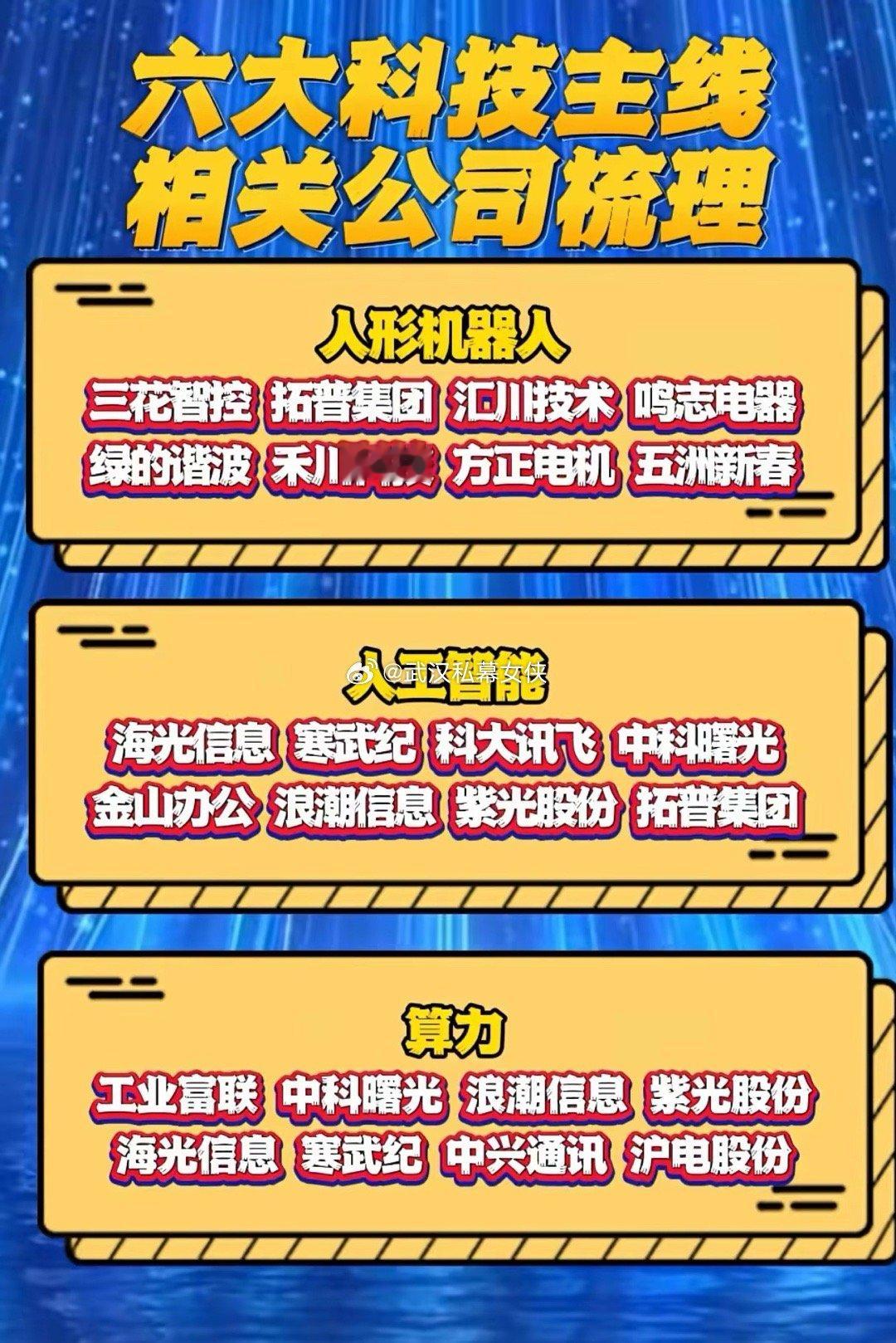

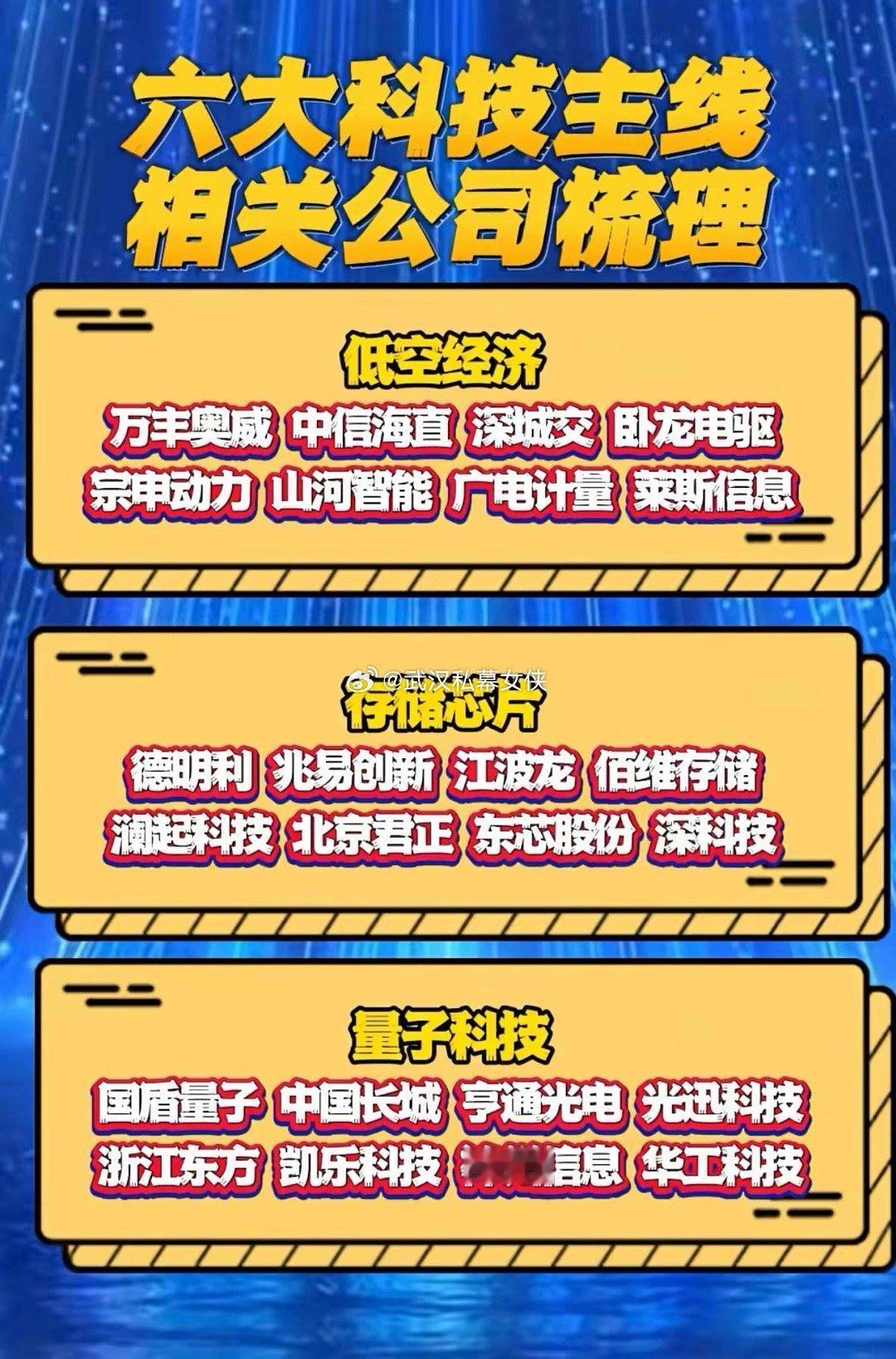

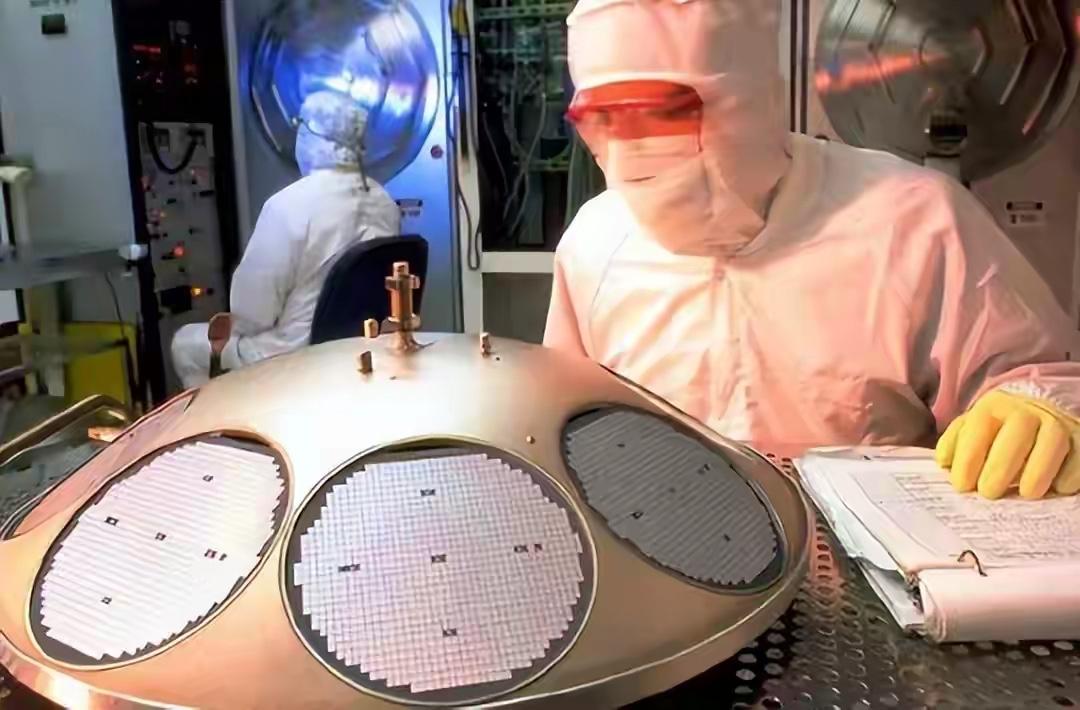

当我们谈论当下的科技浪潮,那些曾出现在科幻里的“未来”,正被一个个硬核突破拽进现实——但每一步跃进,都踩在技术壁垒的荆棘之上。人形机器人的关节里,绿的谐波的减速器精度已追至发丝的百分之一,但高端市场仍攥在日企手中;特斯拉Optimus的成本压到3万美元,可行星滚柱丝杠的国产良品率还卡在30%。人工智能的“大脑”里,海光信息的芯片撑起了算力底座,可95%的AI项目仍困在“实验室到生产线”的鸿沟里。算力战场上,中科曙光的超节点刚突破万卡集群,可GPU芯片的自主化,仍是必须啃下的硬骨头。低空经济的“数字神经”已连起全国北斗基站,联合飞机的重载无人机能扛650公斤物资穿峡谷,可光纤陀螺的超高精度,还得靠傲世控制死磕国产化。存储芯片的江波龙把闪存做到消费级,量子科技的国盾量子让密钥传输“无条件安全”,但千比特量子计算机的纠错编码,仍是全球共闯的无人区。这些公司的名字,不是冰冷的代码,是一群人在“卡脖子”的围墙下,用工艺磨精度、用集群破极限的痕迹——我们离“机器人管家”“空中通勤”或许还有距离,但每道壁垒的松动,都是在给未来的生活,多垫一块踏实的砖。