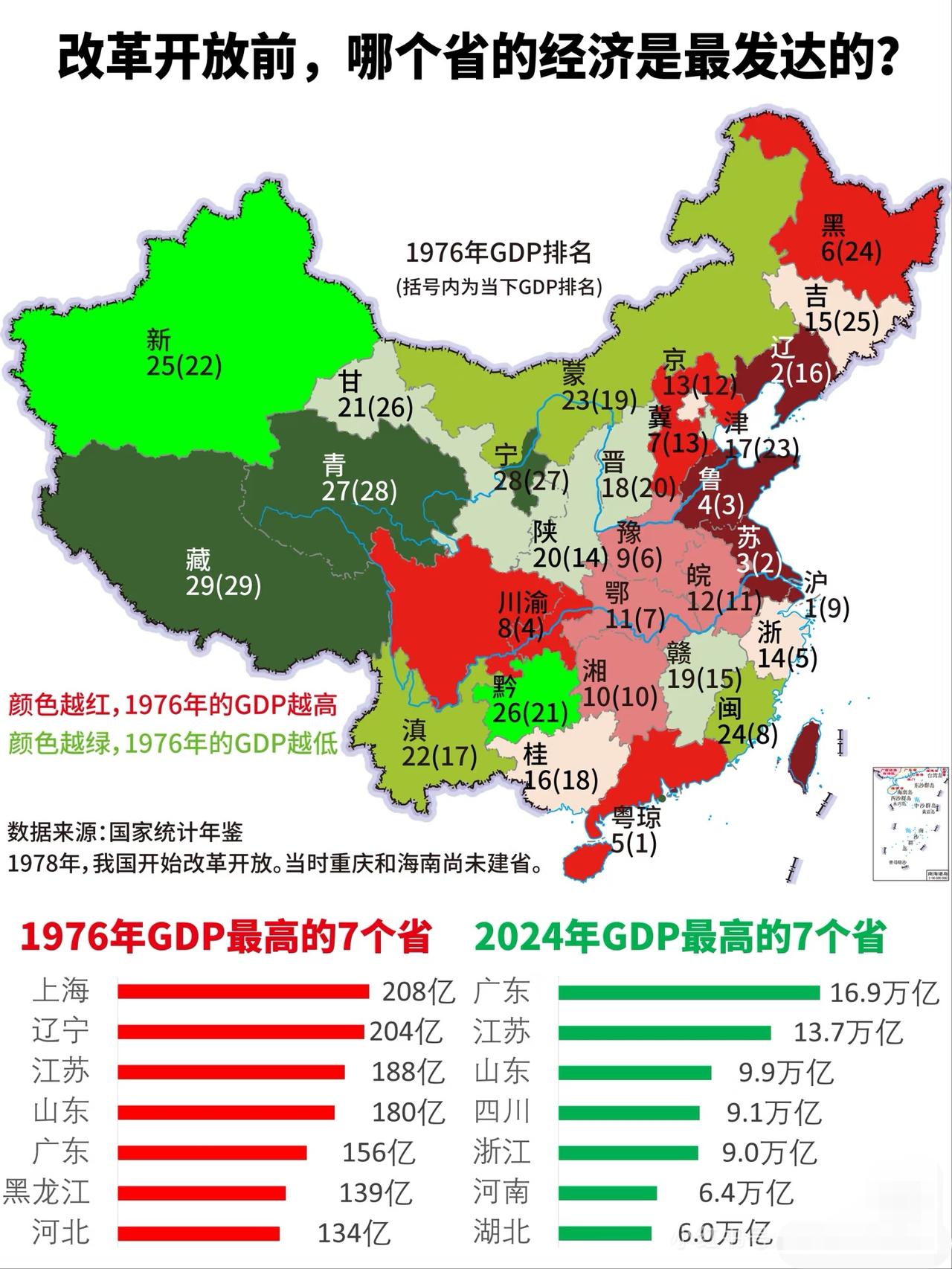

坚守改革初心:论改革开放的核心目的与公有制主体地位 改革开放是1978年以来中国发展进程中具有里程碑意义的伟大决策,它不仅深刻改变了中国的面貌,更重塑了中国与世界的关系。然而,在对改革开放的认知中,仍存在一些误解,如将“化公为私”与改革开放目的相绑定。事实上,改革开放的核心目的是解放和发展社会生产力、实现国家富强与人民幸福,而坚持公有制为主体是改革开放的根本原则,“化公为私”既不符合改革初衷,更与国家发展方向背道而驰。 改革开放的目的具有鲜明的时代性和系统性,绝非单一维度的制度调整,而是围绕国家发展和人民利益形成的有机整体。首先,解放和发展社会生产力是改革开放的核心任务。改革开放前,计划经济体制的僵化模式制约了生产要素的合理配置,劳动者的积极性和创造性难以充分释放,社会生产力发展相对滞后。面对这一现实,改革开放以“摸着石头过河”的勇气突破体制机制束缚,通过家庭联产承包责任制激活农村生产活力,通过设立经济特区打开对外开放窗口,通过市场化改革让市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用,让社会财富更快更多地创造出来。 其次,实现国家富强、人民富裕是改革开放的根本目标。近代中国积贫积弱的历史教训表明,国家落后就要挨打,人民贫困就无尊严。改革开放始终以“让人民过上好日子”为出发点和落脚点,从解决温饱问题到全面建成小康社会,从追求经济增长到推动共同富裕,改革的每一步推进都紧扣人民需求。40多年来,我国人均GDP从1978年的385元增长到2022年的89973元,农村贫困人口全部脱贫,中等收入群体规模突破4亿人,这些成就印证了改革开放是实现人民幸福的必由之路,其目的是让全体人民共享发展成果,而非少数人谋取私利。 再者,推动中国走向现代化、实现民族复兴是改革开放的长远追求。在封闭僵化的环境中,中国难以跟上世界发展潮流。改革开放打破了“闭关锁国”的状态,主动融入经济全球化进程,学习借鉴人类文明优秀成果,同时立足中国国情探索特色发展道路。通过改革,我国逐步建立起中国特色社会主义市场经济体制,实现了从计划经济向市场经济的转型;通过开放,我国成为世界第二大经济体、第一大货物贸易国,在全球治理中发挥着越来越重要的作用。这一系列实践都围绕着实现中华民族伟大复兴的中国梦,让中国以更加自信的姿态屹立于世界民族之林。 必须明确的是,“化公为私”绝非改革开放的目的,而是与改革方向完全背离的错误行为。改革开放始终坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,这一制度设计既保持了社会主义的本质属性,又适应了生产力发展的客观要求。公有制经济是社会主义经济制度的基础,是国家引导、推动、调控经济和社会发展的基本力量,是实现共同富裕的重要保障。改革开放以来,我国公有制经济不仅没有被削弱,反而在改革中不断发展壮大,国有资产总量持续增长,国有经济的控制力、影响力和抗风险能力不断增强,在关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域始终占据主导地位。 鼓励、支持、引导非公有制经济发展,是改革开放的重要内容,但这并不意味着“化公为私”。非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,其健康发展有利于促进市场竞争、激发市场活力、增加就业岗位、丰富产品供给。国家通过完善产权保护制度、营造公平竞争环境,为非公有制经济发展创造良好条件,同时通过法律法规规范市场秩序,防止国有资产流失和不正当竞争。那些将改革曲解为“化公为私”的观点,无视公有制经济的主体地位和国有经济的主导作用,混淆了“发展非公有制经济”与“瓜分国有资产”的本质区别,是对改革开放政策的片面解读。 当前,我国正处于全面深化改革的关键阶段,更需要坚守改革开放的初心,坚决抵制“化公为私”的错误倾向。一方面,要毫不动摇巩固和发展公有制经济,深化国有企业改革,完善国有资产管理体制,确保国有资产在保值增值中服务于国家和人民利益;另一方面,要毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,推动公有制经济与非公有制经济优势互补、共同发展。同时,要健全防范国有资产流失的长效机制,加强对国有资产的监管,严厉打击侵吞、转移国有资产的违法犯罪行为,确保改革始终在法治轨道上推进,始终朝着实现国家富强、人民幸福、民族复兴的方向前进。 改革开放是一场永不停歇的历史进程,其目的始终围绕着解放和发展生产力、实现全体人民共同富裕、推进国家现代化建设。坚持公有制为主体是改革开放的根本原则,“化公为私”既不符合改革初衷,也违背了广大人民的根本利益。在新的历史起点上,我们要深刻把握改革开放的核心要义,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,既不走封闭僵化的老路,也不走改旗易帜的邪路,以坚定的决心和科学的举措推动改革开放不断取得新成就,为实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实基础。