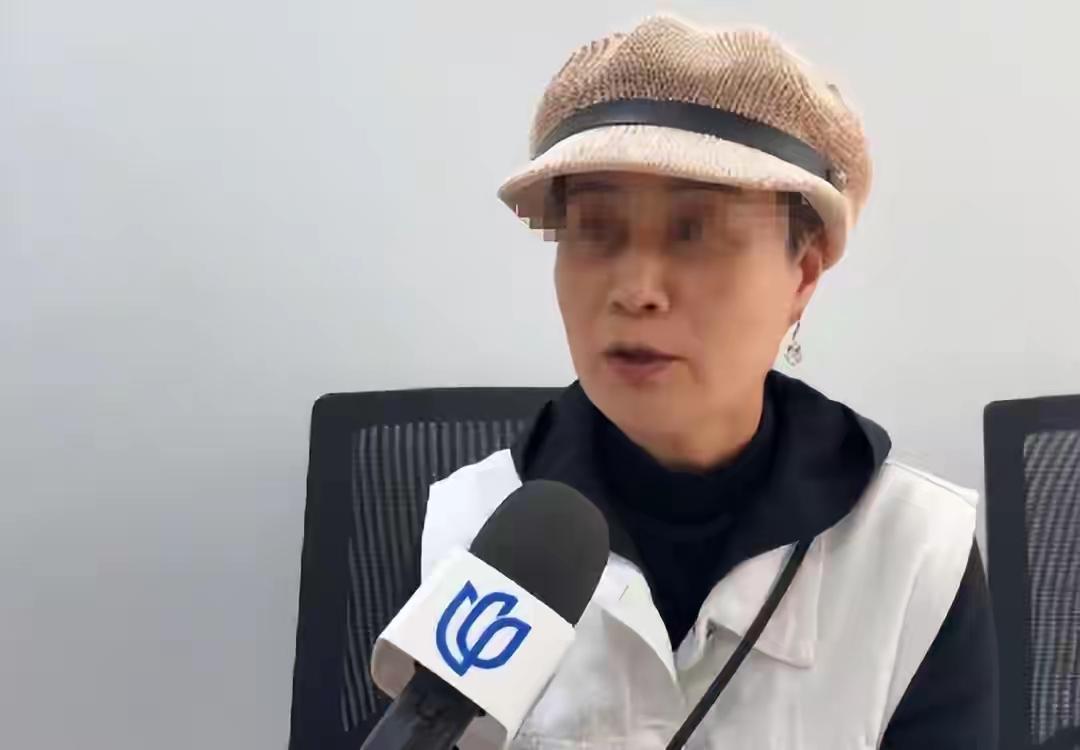

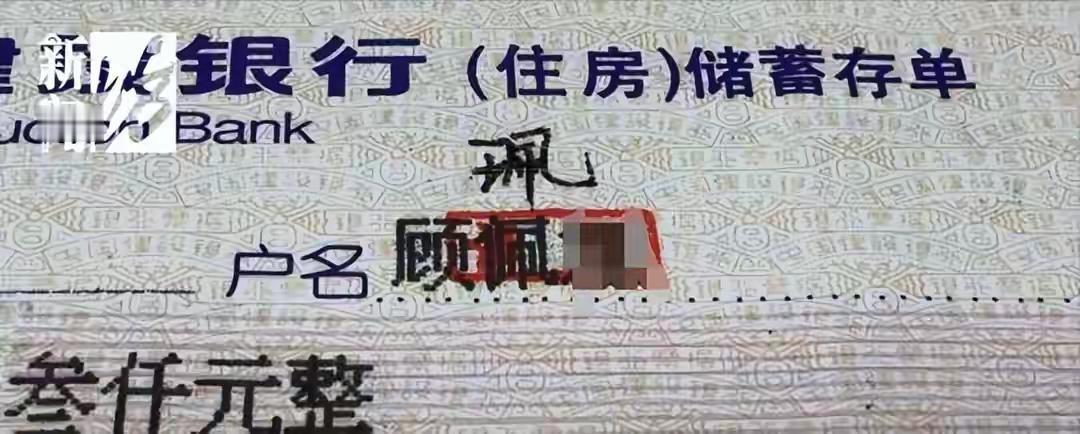

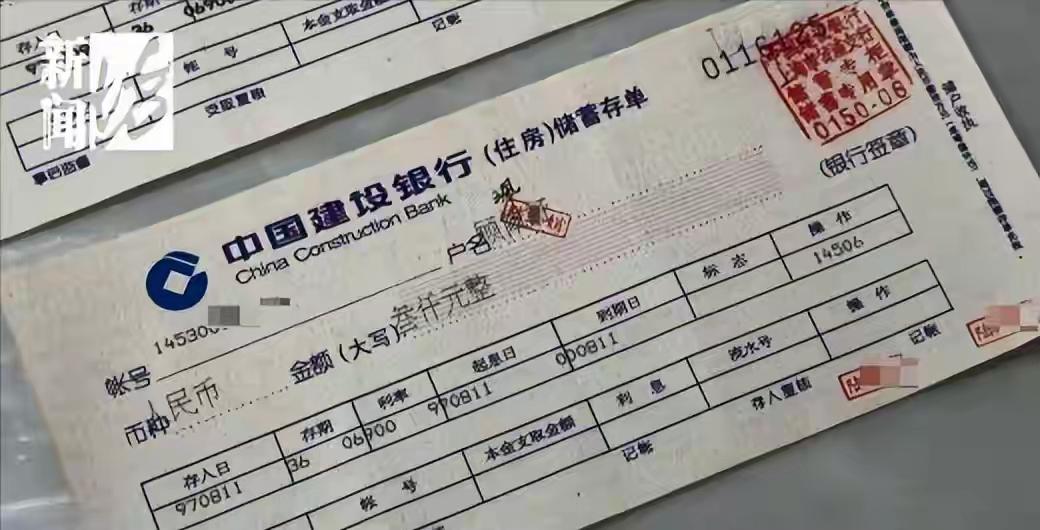

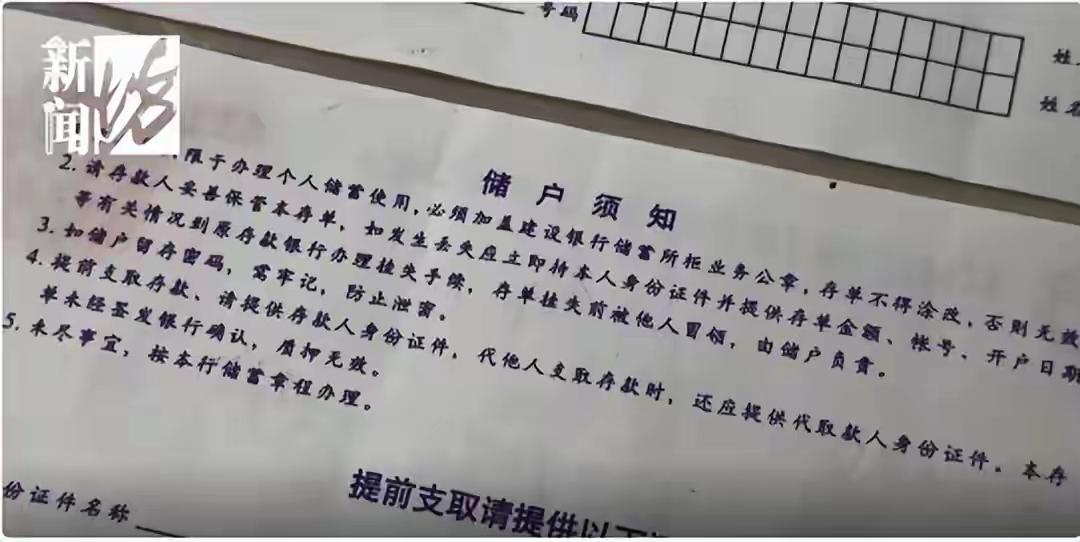

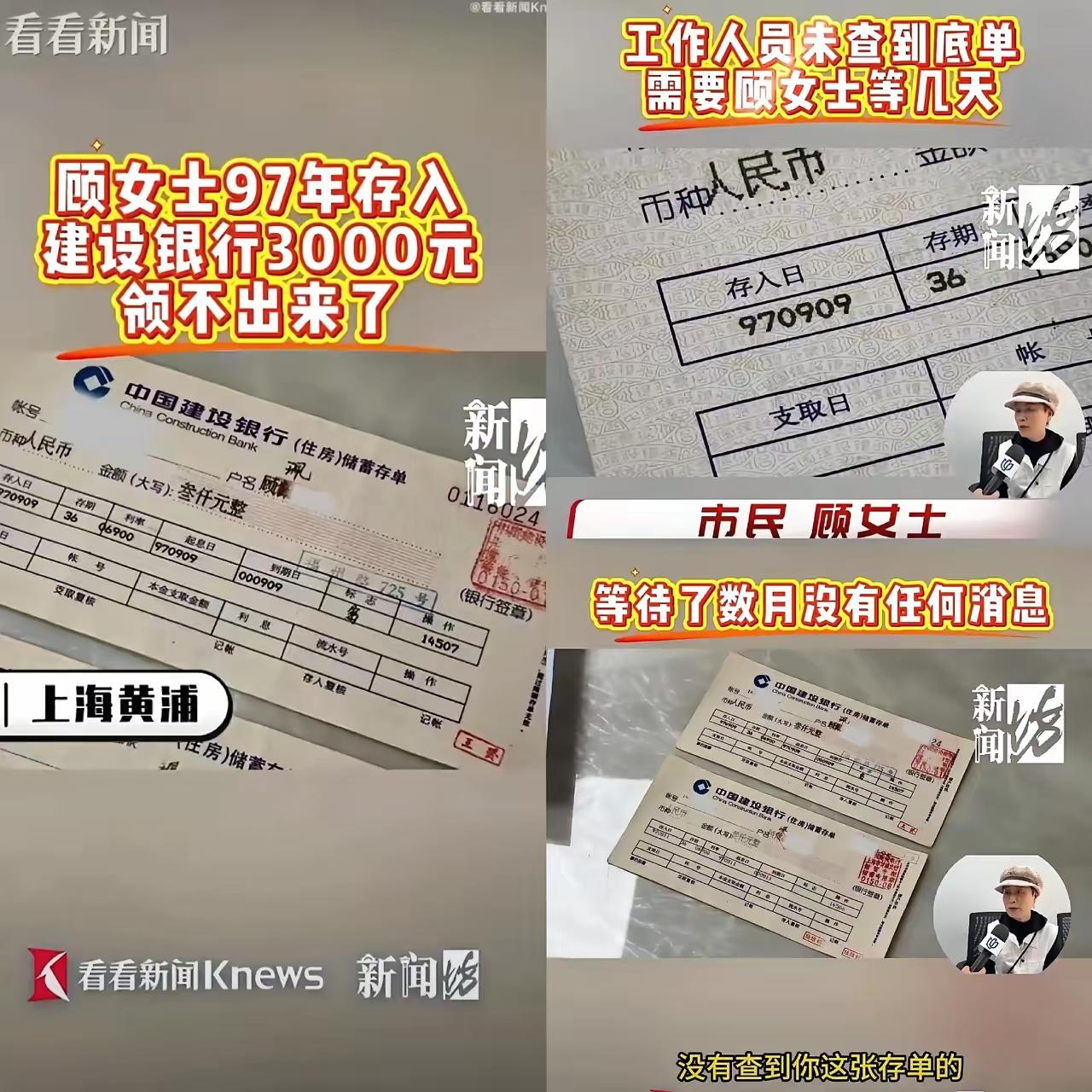

上海阿姨30年血汗钱“人间蒸发”!建行系统漏洞竟让存款凭空消失,律师怒斥:银行必须连本带利赔偿! 那是一个寻常的午后,68岁的顾女士捏着两张泛黄的存单,走进中国建设银行上海黄浦支行。她不曾想到,这两张承载了半生积蓄的纸张,竟成了与银行拉锯战的开始。存单上清晰的“1997年”字样,记录着那个年代人们对银行无条件的信任,而如今,这份信任正被冰冷的系统提示击碎:“查无此账”。 银行柜员面对存单时茫然的表情,让顾女士心头一紧。工作人员解释,因存单年代久远,需后台核验底根。这一等便是三个月,期间顾女士多次致电询问,得到的永远是“正在查找”的敷衍。最讽刺的是,她同年其他存单均成功兑付,唯独这两张3000元存单成了“系统黑洞”。 问题的关键竟在于一个汉字。顾女士姓名中的“珮”字,在1997年的银行系统中无法识别,工作人员当年手动改为“佩”字并加盖校正章。这种操作在当年实属常见,其他银行均能正常处理,唯独建行在此刻以“系统不识别”为由推诿。更令人费解的是,2004年类似情况的存单,顾女士曾顺利取出本金及8000元利息。 建行黄浦支行后来成立专项小组,动辄声称派人远赴福建、奉贤查找底根,却始终无果。工作人员梁女士坦言,1997年恰逢银行系统多次升级,数据可能在迁移中丢失。但银行方坚持必须查明丢失原因才能启动“营业外支出”流程,这种将内部管理漏洞的代价转嫁给储户的行为,已然违背《商业银行法》中“存款自愿、取款自由”的基本原则。 法律专家指出,根据《民法典》第八百八十八条,储户与银行之间构成保管合同关系。存单作为具备法律效力的凭证,银行不能以内部数据丢失为由拒绝兑付。若走司法程序,法院通常以存单真实性作为裁判依据,而非银行内部底根是否完好。建行此刻的拖延战术,既消耗着老人的耐心,也在消磨公众的信任。 这起事件折射出金融数字化进程中的历史遗留问题。那些沉睡在旧纸堆里的存单,仿佛是时代变迁的见证者,却在系统迭代中成为“弃子”。银行作为金融秩序的守护者,理应为技术升级过程中的数据完整性负责,而非让储户承担历史断层带来的风险。 无数网友愤慨留言:“银行自己的漏洞,凭什么让储户买单?”更有人直言:“若今天能弄丢3000元,明天就可能弄丢30万。”这种恐慌并非空穴来风,当金融机构用“系统升级”作为免责盾牌,每个人存放在银行的安全感都在悄然崩塌。 顾女士的遭遇给所有人敲响警钟。那些压在箱底的老存单,或许正面临着“查无此账”的风险。建议持有类似凭证的储户,尽快前往银行核实账户状态,同时保留所有原始凭证。若遇银行推诿,可立即拨打12363金融消费者权益保护热线投诉。 在这个数字时代,我们以为存在银行的钱是最安全的,却未曾想过,技术革新的洪流中,那些被遗忘的数据可能正在无声消失。顾女士的6000元不仅是钱,更是一个时代的信任契约。当银行亲手撕毁这份契约,我们该如何守护自己的血汗钱? (来源:零度时评综合新闻坊、新民晚报)