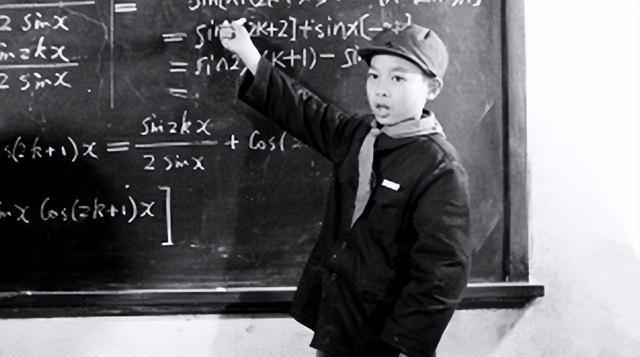

1991年,中国籍留美博士谢彦波原本前途无量,却因深夜双手插兜,去导师家里谈事,被美国当局毫不犹豫地驱逐出境! 谢彦波的天赋曾是圈内公认的传奇,11岁揣着红领巾走进中科大少年班,15岁读硕士,18岁就跟着“两弹一星”元勋周光召院士读博,当时连学界都默认他是“未来诺奖的种子选手”。 可这份被一路追捧的才华,也养出了他不懂迂回的执拗——在国内时就因跟导师理念不合拿不到学位,1980年代末赴美投奔普林斯顿大学的诺奖得主安德森,本是翻盘的机会,却成了矛盾的导火索。 他先是中途抛下悉心指导他的华人女导师,带着论文初稿直接转投安德森门下,没料到自己研究的拓扑学高温超导方向,跟导师的学术流派压根不兼容。安德森几次劝他换导师,他偏死磕到底,论文被驳回就花两年读个英文硕士“证明自己”,回头接着争论,把学术分歧熬成了人际僵局。 真正压垮他的,是1991年11月那个深夜的巧合。 当时距离北大留学生卢刚枪杀5名美国师生的惨案刚过去不久,全美学术界对中国留学生的“情绪不稳定”充满警惕,安德森家本就处在敏感的氛围里。 谢彦波揣着7页手稿找上门时,因为太冷让他自然把双手插进了口袋,可在透过猫眼观察的安德森夫妇眼里,这个深夜闯来、情绪激动的学生,手插兜的动作瞬间和“掏枪”的恐惧挂钩——师母当场吓得魂飞魄散,安德森更是直接将人当成了潜在威胁。 其实谢彦波只是想争论文里的对错,可在美国的社交逻辑里,深夜私闯民宅本就犯了大忌,加上“手插兜”这个被误解的肢体语言,再叠上卢刚案留下的心理阴影,所有细节都往“危险分子”的标签上靠。 第二天安德森一上报学校,普林斯顿连调查都省了,直接给谢彦波贴上“潜在威胁”的标签,转头就通知中国科大“接人”。美国移民局更是顺理成章启动驱逐程序,全程没有犹豫——在他们眼里,一个“不听话”且“可能有危险”的中国尖子生,远比留住他的才华更值得警惕。 这场驱逐从来不是“手插兜”单独造成的。谢彦波在学术圈里的“不懂规矩”,让导师早有不满;卢刚案的余波,让美国社会对中国留学生的包容度降到冰点;而中西方对肢体语言的解读差异,成了最后点燃火药桶的火星。 就像他的同窗干政后来的遭遇一样,这些被“拔苗天才,助长”的没补上“人际交往”这堂课,又撞上了中美交流不对等的现实——美国欢迎中国学生来当科研助力,却容不下不按他们规则走的“刺头”。 被驱逐回国的谢彦波,虽然被中科大破格聘为副教授,却再也没回到主流科研舞台。他不写英文论文,不参加评奖,连课上都只讲自己认可的理论,曾经的光环褪成了“怪人”的标签。 那句“毫不犹豫”的驱逐,不仅夺走了他的博士学位,更掐灭了他的学术锐气。多年后再看,那个插在口袋里的手,与其说是“危险信号”,不如说是一个天才在规则与偏见里,无处安放的执拗。