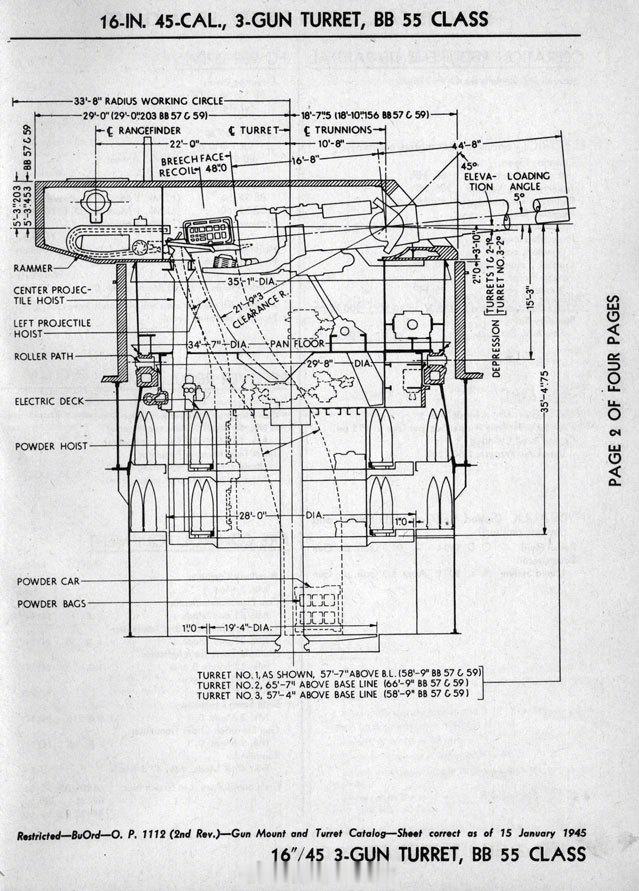

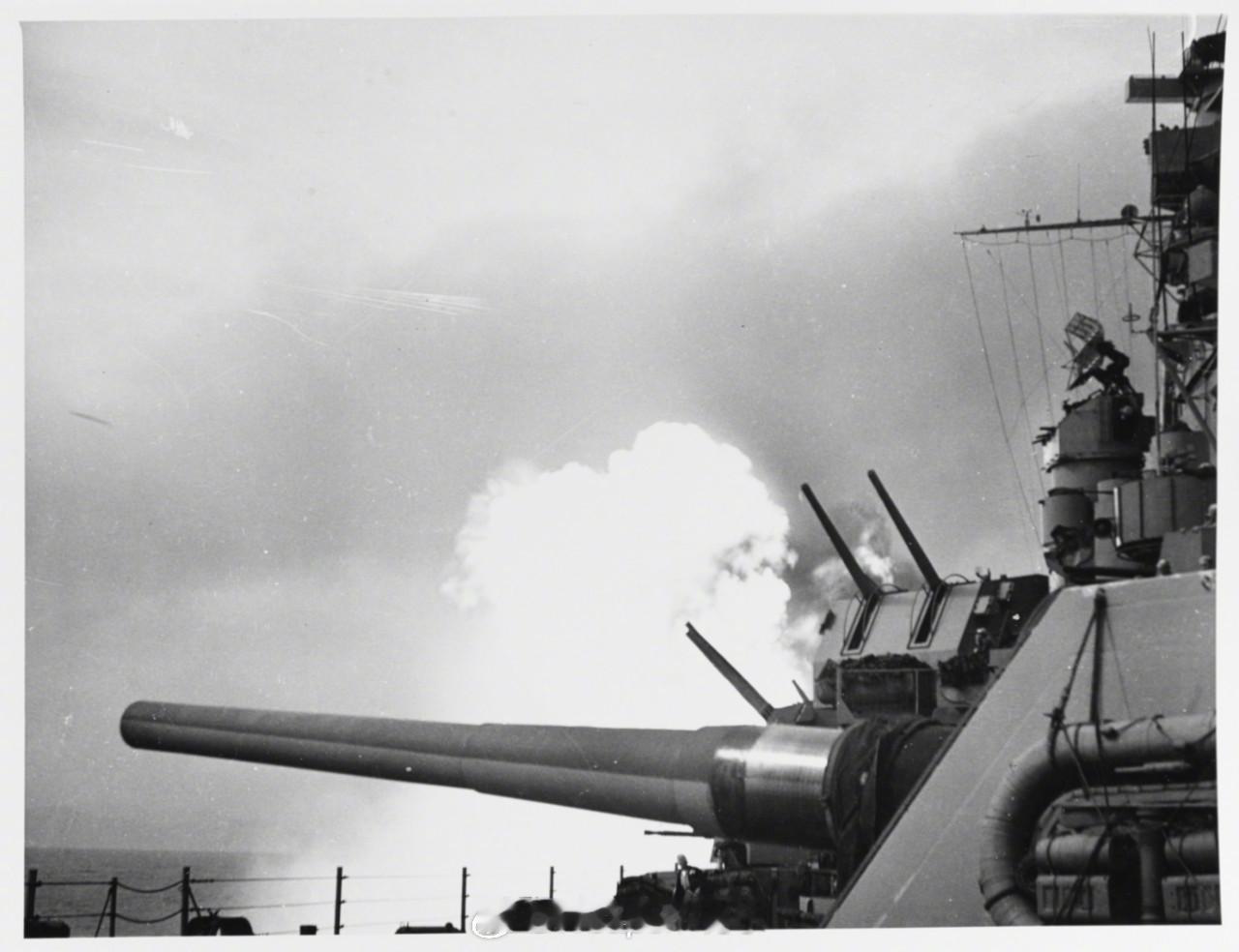

这些照片显示的是法国驱逐舰“米兰”号(图1)在卡萨布兰卡港外搁浅沉没的情景。1942年11月卡萨布兰卡海战期间,它被美国海军“马萨诸塞”号战列舰(图5)的一门16英寸45倍径Mk6型舰炮击中,距离约为26千米。这是有记录以来最远的舰对舰命中距离。法国向德国投降后, “米兰”号战列舰加入了维希法国海军。1942年11月8日,盟军发动“火炬行动”进攻法属北非时, “米兰”号正驻扎在法属摩洛哥的卡萨布兰卡。在卡萨布兰卡海战中,“米兰”号与美国海军第34特遣舰队交战,被美国海军“马萨诸塞”号战列舰(BB-59)以及其他美国舰艇的炮弹击中后搁浅。此前一些研究错误地将“米兰”号的受损归因于驱逐舰“威尔克斯”号的炮弹。事实上,“威尔克斯”号在“米兰”号被击退前至少25分钟就已停止攻击(“米兰”号的战斗发生在上午10点前不久)。但法国方面的报告始终指出, “米兰”号遭受的损伤包括一枚406毫米(16英寸)炮弹的攻击,以及随后击中的两枚炮弹(可能是8英寸炮弹)。米兰号在被16英寸炮弹击中时正在航行中,如果历史学家文森特·奥哈拉和战舰湾博物馆对马萨诸塞号航海日志及其对应的法国记录的解读是正确的,那么这次命中将是历史上战列舰之间最远的舰对舰命中,距离在26千米左右。16英寸/45倍径Mark 6型舰炮(图6)是美国海军于1936年为其条约级战列舰设计的一种舰炮。它于1941年装备于北卡罗来纳级战列舰,取代了原计划的14英寸/50倍径Mark B型舰炮,并被用于后续的南达科他级战列舰。这些战列舰共装备九门该型舰炮,分装在三个三联装炮塔内。该型舰炮是对科罗拉多级战列舰所使用的16英寸/45倍径Mark 5型舰炮的改进,也是衣阿华级战列舰所使用的16英寸/50倍径Mark 7型舰炮的前身。美国海军还剩下一些16英寸/50倍径的Mark 2型火炮,这些火炮是20世纪20年代初被取消的列克星敦级战列巡洋舰和南达科他级战列舰项目遗留下来的。然而,很明显,Mark 2型火炮对于必须遵守第二次伦敦海军条约规定的35000吨标准排水量的北卡罗来纳级和新建的南达科他级(1939年)战列舰来说太重了。事实上,Mark 6型45倍径“三联装”炮塔比Mark 2型50倍径火炮轻了约400长吨(410吨);此外,由于Mark 6型炮座尺寸缩小,其总重量比Mark 2型轻了2000吨。Mark 6 型 16 英寸/45 倍径舰炮是 Mark 1 型舰炮(20 世纪 30 年代后期升级为 Mark 5 和 Mark 8 型)的改进型,安装在科罗拉多级战列舰上。Mark 6 型舰炮的炮弹重量上限为1020 公斤,最大射程为 32000 米,炮塔仰角上限为 30 度。与其前身相比,Mark 6 型舰炮的一项重大改进是能够发射由军械局研制的新型1,200 公斤穿甲弹。这种重型炮弹在全新火炮的满装药状态下,初速可达700 米/秒。减少装药量后,同样的炮弹将以550 米/秒的速度发射。炮管寿命——即火炮在需要更换或修复炮管内衬之前大约可以发射的炮弹数量——在使用穿甲弹时为395发,而使用练习弹时则增加到2860发。相比之下,阿拉斯加级大型巡洋舰的12英寸/50倍径Mark 8型火炮的炮管寿命为344发,而衣阿华级战列舰上安装的16英寸/50倍径Mark 7型火炮的炮管寿命为290发。每座炮塔每秒旋转 4 度,可向舰体两侧各旋转150 度。火炮最大仰角为 45 度;一号和三号炮塔最大俯角为 -2 度,但由于二号炮塔位于上射位置,其火炮最大俯角仅为0度。[ 3 ]每门炮的炮管总长18.69米,相当于45倍口径,因此得名16英寸/45倍径;炮膛长度为18米,膛线长度为15.7米。最大射程在仰角45度时达到。使用重型穿甲弹时,最大射程为33.7公里,而使用较轻的860公斤高容量(HC)炮弹时,最大射程为36.7公里。火炮重量为87吨,不包括炮闩;炮塔重量略超过1410吨)。发射同一枚炮弹时,16英寸/45倍径Mark 6型炮在击中甲板装甲方面略优于16英寸/50倍径Mark 7型炮——45倍径炮弹的速度较慢,这意味着其下落轨迹更陡。在32公里的距离上,45倍径炮弹击中舰船的角度为45.2度,而50倍径炮弹的入射角度为36度。[ 3 ]Mark 6 和 Mark 7 型舰炮最初设计用于发射相对较轻的1,020 公斤Mark 5 型穿甲弹。然而,在任何一艘衣阿华级战列舰开工建造之前,这些舰炮的炮弹装填系统就被重新设计,以使用“超重型”1,200 公斤APCBC(带帽穿甲弹、弹道帽穿甲弹)Mark 8 型炮弹。 这些大口径舰炮设计用于发射两种不同的 16 英寸(406 毫米)炮弹:一种是用于反舰和反建筑作战的穿甲弹,另一种是用于攻击无装甲目标和岸轰的高爆弹。Mark 8型炮弹使北卡罗来纳级、南达科他级和衣阿华级战列舰拥有所有战列舰级别中第二强的舷侧火力,尽管北卡罗来纳级和南达科他级是条约型战列舰。只有大和级战列舰的舷侧火力比它们更强。Mark 6型炮弹相对于其他同时代战列舰的缺点是射程相对较短。推进剂由燃烧速度极快的无烟火药小圆柱颗粒组成。最大装药量为六个丝绸袋,每个丝绸袋装有50 公斤推进剂。Mark 6 16英寸火炮在美国二战战斗史上具有多项殊荣。首先,战列舰“马萨诸塞”号 (BB-59)以16英寸/45倍径舰炮作为其主要武器,据信她发射了美国在二战中首次和最后一次使用的16英寸炮弹。首次使用是在1942年11月8日的卡萨布兰卡海战(瓜达尔卡纳尔岛海战前不久)。最后一次使用是在1945年8月9日日本滨松近海。此外,在卡萨布兰卡海战中,这是美国海军快速战列舰在欧洲战场上唯一一次实战开火,也是二战中美国海军快速战列舰与敌方战列舰进行空战的两场战役之一。“马萨诸塞”号发射 的重型16英寸穿甲弹对尚未完工的战列舰“让·巴尔”号造成了严重损伤。马萨诸塞号的一枚炮弹击穿了让·巴尔号的两层装甲甲板,并在152 毫米炮的空弹药库中爆炸。如果该弹药库装满了发射药,爆炸可能会摧毁这艘军舰。而马萨诸塞号的第五轮齐射则卡住了让·巴尔号唯一可用的主炮炮塔的旋转机构。第二个例子是,作为美国华盛顿号战列舰 (BB-56)的主要武器,这些火炮在瓜达尔卡纳尔海战中被用来对付日本帝国海军的雾岛号战列舰(雾岛号是一艘老旧且火力较弱的战舰,装备有 8 门14 英寸炮,最初是在第一次世界大战期间作为战列巡洋舰建造的);历史学家认为这是第二次世界大战中美国战列舰击沉敌方战列舰的唯一例子。 尽管莱特湾海战中美军战列舰之间交战,但人们普遍认为,击沉敌方战列舰的罪魁祸首是鱼雷而非炮火。“华盛顿”号战列舰配备了海军火控计算机——福特仪器公司生产的Mark 8 Range Keeper模拟计算机,用于引导战列舰火炮的射击,并考虑了多种因素,例如目标舰艇的速度、炮弹的飞行时间以及炮弹在目标上受到的空气阻力。这使得美国海军在太平洋战争中占据了重大优势,因为日本当时并未发展出与之匹敌的雷达或自动化火控技术(尽管他们拥有复杂的机械弹道计算机,这些计算机自第一次世界大战以来就一直在使用)。华盛顿号战列舰能够追踪并攻击更远距离的目标,精度也更高。1942年11月,华盛顿号在夜间与雾岛号战列舰交战,交战距离为7700米,这充分证明了华盛顿号的实力。华盛顿号使用其九门16英寸/45倍径Mk 6型舰炮,发射了75发16英寸穿甲弹,其中20发命中目标,重创雾岛号,最终导致其沉没。[在同一场战斗中,南达科他号也用其16英寸/45倍径舰炮进行了数轮齐射,但由于断路器故障,不得不撤退进行维修。