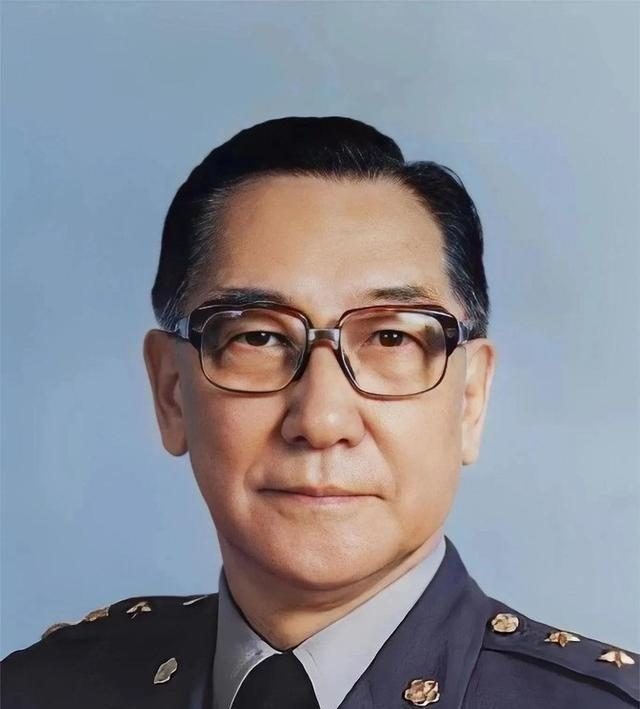

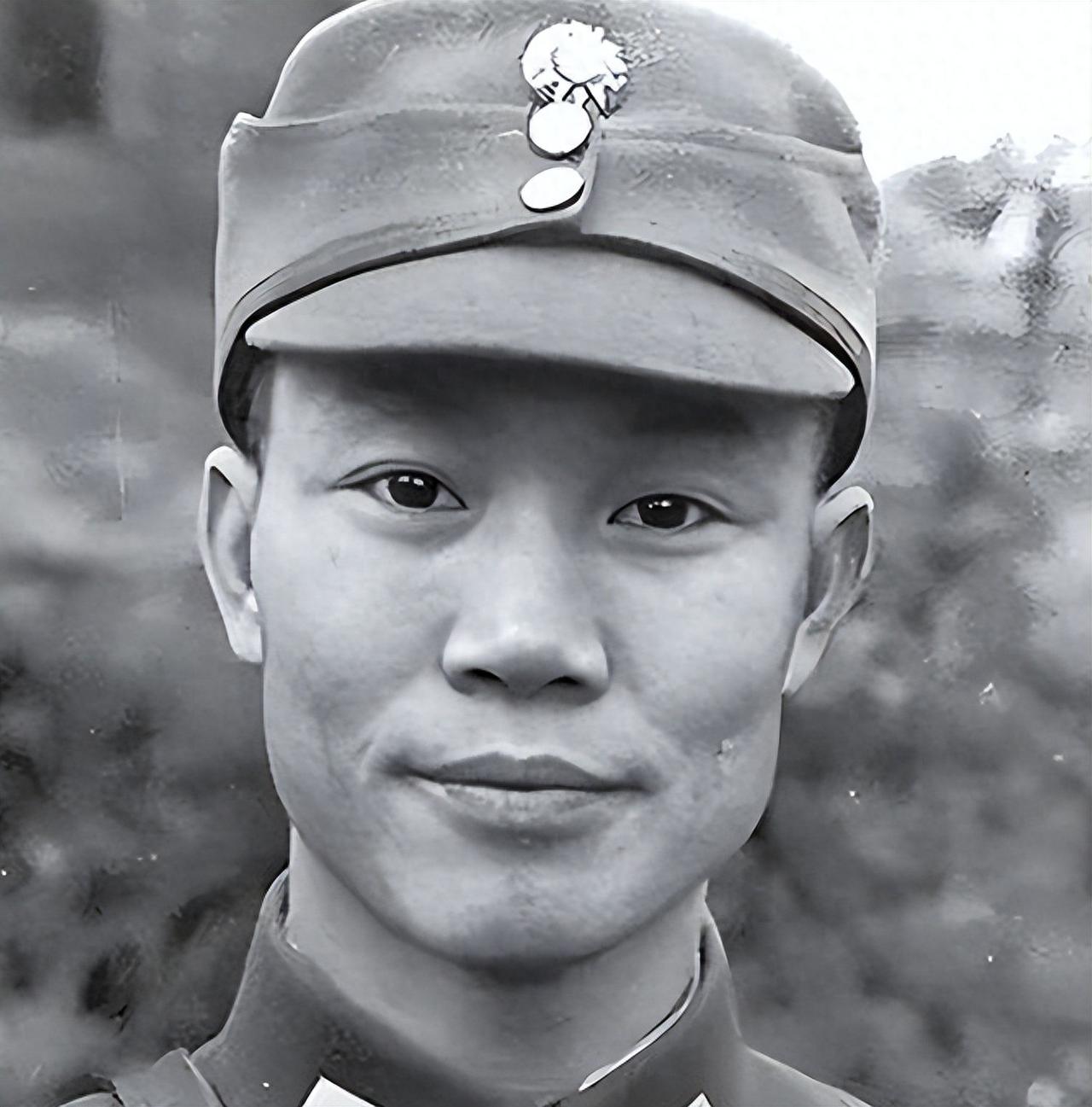

1942年,蒋纬国看到一位美丽的少女,上前和她搭讪:“小姐,报纸能借我看一下吗?”少女傲慢地说:“我的报纸是英文的,就怕你看不懂!” 1942年的重庆街头,防空洞标语与美式吉普交错。 蒋纬国盯着手持英文报纸的石静宜上前搭讪,却遭“怕你看不懂”的回击。 这年是抗战中期,重庆作为战时首都,聚集着军政要员、工商巨贾与知识精英;中途岛战役后中美军事合作升级,装甲兵建设成为重点,而蒋纬国正是国民党装甲兵部队的核心骨干,刚从美国陆军装甲兵学校深造归国。 石静宜的“傲慢”并非无因,她出身武汉工商世家,父亲石凤翔是中国纺织业先驱,抗战时将工厂内迁重庆,为前线提供军服原料,与蒋介石、孔祥熙等均有实业合作。 她本人毕业于上海圣约翰大学,这所教会大学的英文授课体系让她能流利阅读《纽约时报》,而当时能读懂英文报纸的女性不足总人口的0.1%。 蒋纬国的搭讪也暗藏考量,他当时负责装甲兵部队的战术培训,急需通过英文媒体获取美军装甲兵作战案例。 1942年美军援华的M3轻型坦克刚运抵昆明,其战术手册为英文版本,蒋纬国常借英文报纸搜集相关军事评论。石静宜手中的《泰晤士报》,正刊登着北非战场隆美尔装甲部队的作战分析。 石静宜曾随父亲参观蒋纬国的装甲兵训练场,看到士兵因缺乏护目镜在沙尘中训练,便提议由其父的纺织厂试制帆布护目镜,后来这种改良护目镜批量装备部队,降低了训练伤亡率。 另一项重要合作发生在1943年初,蒋纬国发现美军援华的M3坦克车内温差极大,士兵冬季身着单衣操作易冻伤,而当时军用棉衣填充的粗棉保暖性极差。 石静宜得知后,连夜与父亲石凤翔研究改进方案,将纺织厂储备的澳洲羊毛与棉纱混纺,制成轻便且保暖的夹袄,还在袖口设计可固定手套的扣带,适配坦克操作需求。 这种改良军服首批生产2000套装备装甲兵部队,据《国民党装甲兵战史》记载,当年冬季训练冻伤率从47%降至12%。 蒋纬国将一套样品赠予美军顾问,对方评价其“兼顾战术需求与保暖性,优于美军现役冬季作训服”。 此事使石凤翔的纺织厂获得军方长期订单,为后续整合纺织业资源奠定基础。两人在这次合作中分工明确:蒋纬国提供战场实际需求参数,石静宜负责技术沟通与品控,这种默契远超普通情侣,实则更似并肩作战的伙伴。 石静宜的姑父是国民党元老吴稚晖,而吴稚晖正是蒋纬国留学德国时的举荐人。1942年夏,两人在吴稚晖主持的战时教育座谈会上再次相遇,石静宜关于“装甲兵后勤与纺织业联动”的发言,让蒋纬国刮目相看,随后开启正式追求。 他们的交往轨迹暗合战时重庆的社会生态,两人常去的“嘉陵咖啡馆”是中美军事人员的聚集地,隔壁桌可能是美军援华航空队的飞行员;约会时会遇到防空警报,躲进防空洞时石静宜会给蒋纬国翻译英文军事期刊,这种“战时学习”的场景在当时的精英群体中较为常见。 1944年两人订婚时的细节,更折射出当时的军政格局。婚礼由胡宗南主持,地点在西安黄埔军校第七分校的常宁宫。 这种“爱情与国事绑定”的仪式,是战时精英婚姻的典型特征。 1944年豫湘桂战役期间,她牵头组织“圣约翰校友劳军团”,带着药品和食品赴贵州慰问装甲兵部队,曾在零下气温中为士兵缝补衣物。蒋纬国在日记中记载,石静宜的笔记本上记录着300多名士兵的家庭地址,战后还协助联系家属。 从历史维度看,两人的结合具有特殊意义。抗战中期,国民党政权急需整合工商界与军事力量,蒋纬国与石静宜的婚姻,正是蒋家与民族工商业精英阶层的一次重要联结。 石凤翔后来牵头组建“战时纺织工业协会”,为军队提供了三分之一的被服原料,这种“政商军联动”背后,有着两人婚姻的隐性纽带。 1949年后两人赴台,石静宜于1953年因产后并发症去世。鲜有人知的是,蒋纬国晚年整理遗物时,发现石静宜当年那张英文报纸的剪报,背面有1942年她的批注:“此人虽有贵胄气,却懂军事救国,可交”——这便是那场街头邂逅的真实注脚。 回望1942年的那次搭讪,本质为战时精英群体的精神碰撞:石静宜的“傲慢”是西学教育赋予的知识自信,蒋纬国的“主动”是军事精英的务实姿态。 他们的故事超越了爱情本身,成为抗战时期重庆各界力量凝聚的微观样本——国难当头时,个人命运与家国使命的交织,始终藏于最寻常的相遇之中。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。MCN双量进阶计划 参考资料:蒋纬国婚姻悲剧:娶了年轻20岁的后妻,却难忘旧爱,遗言与前妻合葬——中华网