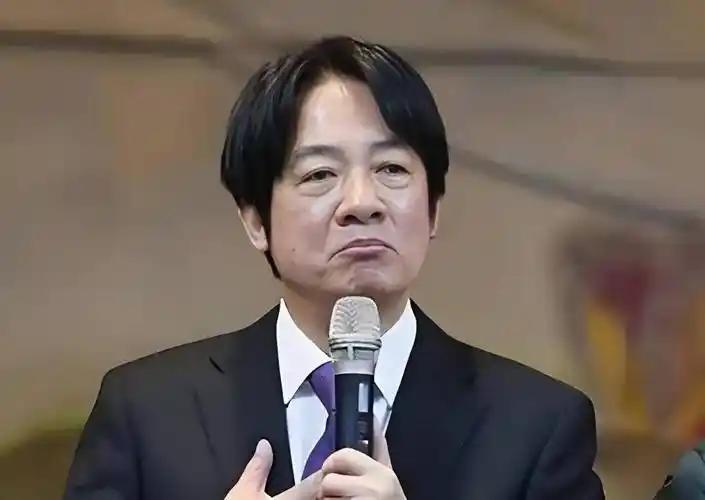

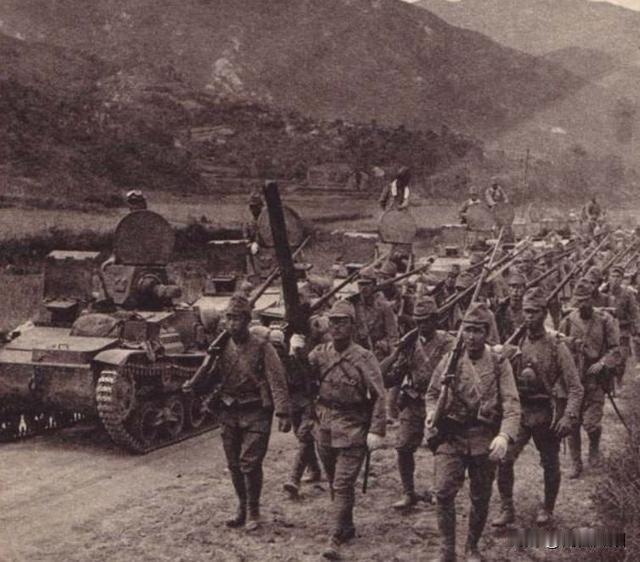

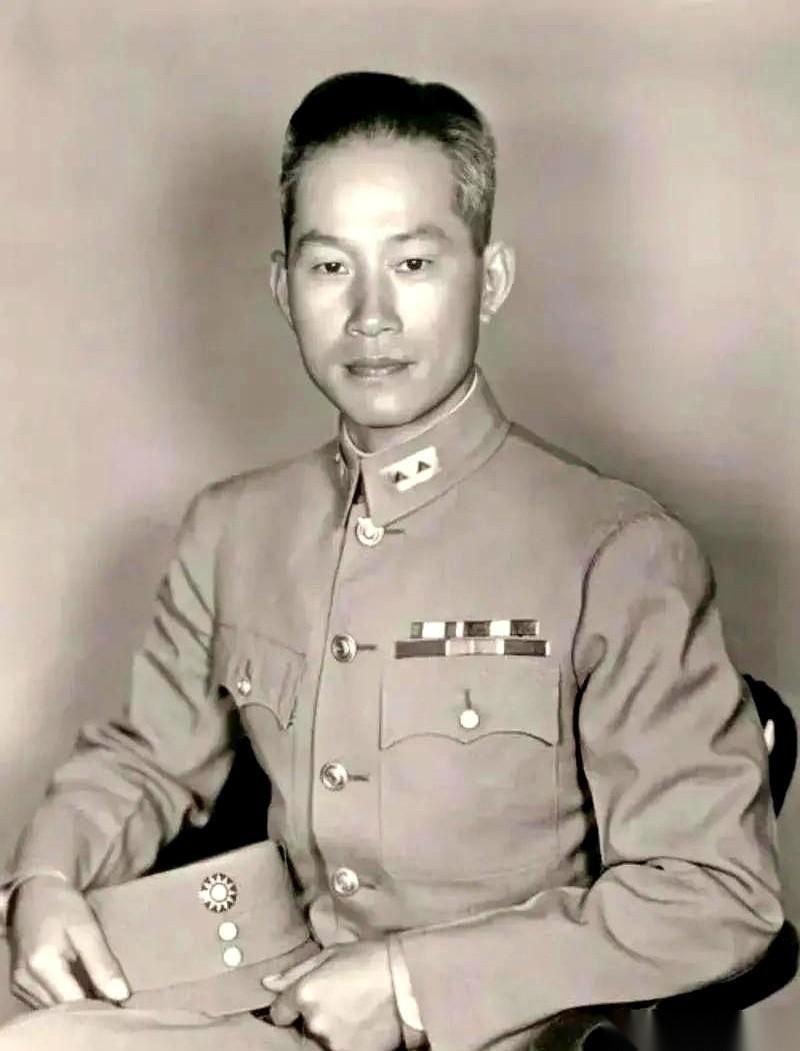

万万没有想到,赖清德的父亲赖永都,非但不是日本鬼子,他是中国人,而且居然还是抗日英雄! 赖永都早年名叫赖朝金,祖籍福建平和,年轻时随家人渡海到台湾,在台北瑞芳的煤矿工作,那个年代,日本殖民控制着矿区,矿工被迫长时间在黑暗的坑道里干活,事故频繁,生活困苦,家人也同样在殖民压迫下艰难度日。 瑞芳矿难是当时的标志性事件,事故发生后,日本殖民者没有承担责任,反而强硬镇压要求改善条件的工人,赖朝金作为带头者之一,选择了直接对抗,最终在镇压行动中被处死,矿区人一直记得他是敢于抗争的人。 到了1943年,日本宪警在瑞芳执行大规模围捕,因为工人的暴动和抵抗触动了当局的神经。三百多人在行动中失踪,很多是赖永都的同乡与工友,这些人曾一起下井干活,也一起面对殖民制度的压迫,他们的消失让矿区陷入沉痛的沉默。 多年之后,赖永都的儿子赖清德在政治舞台上有了影响力,但他在某次公开讲话中,用“终战”一词来替代“抗战胜利”,在舆论中激起激烈争议,许多人认为这是刻意淡化抗日历史的行为,而在明知父亲经历的情况下作出这样的选择,更让公众反感。 在台湾的政治话语中,民进党当局常用“光复”来称呼日本殖民结束的时期。这种说法在不少历史研究者看来,容易模糊侵略与压迫的事实,将日本在中国的侵略放进一种轻描淡写的叙述里。 岛内民众把赖清德的话与马英九在抗战胜利八十周年时强调抵抗精神的讲话对比,两者的历史观明显相反。 对历史用词的改变,并不是小事。它直接影响下一代对那段时期的认识,也会让像赖永都这样的故事变得不再重要。 曾在底层坚守到底的人,他们的精神是代代相传的根基,而当岛内当局开始回避历史,这种记忆便会逐渐淡化直至消失。 公众的不满,正是来源于这种反差。父亲在殖民压迫下牺牲,而儿子在纪念讲话中避开抗战胜利,这让人们觉得他对民族记忆的轻视显而易见,骂他是“400年以来最大汉奸”虽带有极端色彩,却是十分恰当。 参考信源:赖清德背叛父辈也背叛台湾——北京市人民政府台湾事务办公室官方网站

沐恩刀特

畜牧业能否靠牠增加些收入?