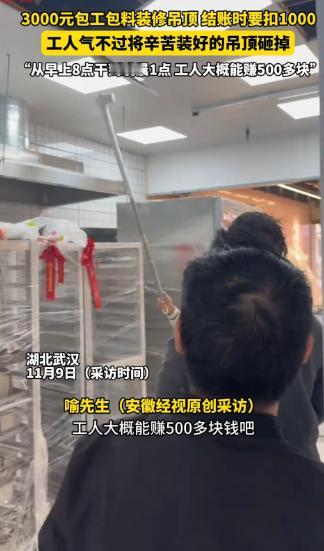

“太缺德了!”近日,湖北武汉,一老板找人做吊顶,谈好了3000元包工包料,工人从早上8点一直忙到凌晨1点才做完,可结账时,老板却说做的不合适,坚决要扣1000元,工人气不过,将装好的吊顶全拆了。网友:太欺负人了! 湖北武汉的一个深夜,装修工地里传来沉闷的敲击声,几个浑身是灰的工人举着工具,对着刚装好的吊顶反复敲打,石膏碎屑落了满地。 这幕场景被拍下发到网上后,很快引发了大量讨论,了解了原委之后,不少人对这几个工人感到同情。 这伙工人跟着包工头喻先生干活,接下了当地一家新店的吊顶工程。 双方事先谈妥,整个工程包工包料共计3000元,工人需要在约定时间内完工。 为了不耽误店主开业,工人们从开工当天清晨就进场,除了匆匆扒几口饭,几乎没停下过手。 就这样连轴转,直到第二天凌晨一点多,最后一块板材固定好,整个吊顶才算完工。 完工后,工人们简单收拾了工具,等着店主验收付款,他们盘算着,扣除两千五百元的材料成本,剩下的五百元几个人平分。 可店主过来绕着吊顶看了一圈后,脸色沉了下来,对效果不满意,说是要从工钱里扣掉1000元,只愿意支付2000元。 这个要求让在场的工人都僵住了,如果只给2000的话,那岂不是还要他们倒贴500? 喻先生赶紧上前解释,说手工施工难免有细微瑕疵,要是店主不放心,他们现在就返工整改,直到符合要求为止,要是不想麻烦,扣几百块钱弥补也可以。 喻先生的让步并没有换来理解,店主态度十分强硬,既不接受返工,也不认可少扣钱的提议,坚持要扣款1000,否则就拒绝支付任何费用。 喻先生反复跟店主说明成本情况,可对方根本不愿听,只强调自己花了钱就该拿到完美的东西。 看着店主坚决的态度,工人们攥着工具的手都在发抖。 想到家里等着生活费的老人孩子,再看看眼前自己亲手完成的活计,其中一个工人放下工具,沉默着拿起一把锤子,朝着吊顶砸了下去。 其他人愣了几秒后,也跟着动了手,没多大功夫,刚装好的吊顶就成了一堆废料。 他们说,材料是自己花钱买的,既然得不到该有的报酬,也不能让对方白用。 店主见状立刻报了警,民警赶到现场后,仔细询问了事情的来龙去脉,查看了施工情况和成本清单。 了解清楚后,民警表示这属于民事纠纷,同时明确提到,1000元的扣款金额确实超出了合理范围。 最终双方也没能协商一致,事情的后续进展也没有公开,但网上的讨论却越来越深入。 这场冲突戳中了体力劳动者群体的普遍困境,在装修这类行业里,不少雇主抱有“花钱就该买完美”的心态,却忽视了手工活的特性,再熟练的工人也难做到毫厘不差。 更关键的是,部分雇主掌握着付款主动权,就容易把微小瑕疵当成压价的理由,完全不考虑施工方的实际成本。 像这些装修工人一样的从业者,大多没什么谈判优势,每天靠出卖体力换收入,遇到不公时,往往没太多有效的解决办法。 从双方的做法来看,店主的行为明显违背了基本的契约精神。 事先约定好的价格,仅凭主观上的“不满意”就要扣掉三分之一,这已经不是对质量的挑剔,而是明显的不合理要求。 工人砸掉吊顶的举动,发泄了心里的委屈,却也算不上明智,自己赔了材料成本,店主也得重新找人施工,最终落得个两败俱伤的结果。 要是双方一开始就把验收的具体标准、出现问题后的处理方式都落实到书面上,把权责讲清楚,或许就不会走到这一步。 说到底,双方的核心诉求都很简单,工人希望自己的劳动能换来应得的回报,店主希望得到符合预期的装修效果。 可就是这样简单的愿望,常常因为一方的强势、一方的被动,或者前期沟通的疏忽而落空。 与其事后闹得不可开交,不如在合作之初就多些换位思考,把该明确的规则提前讲透,这才是避免矛盾最有效的办法。