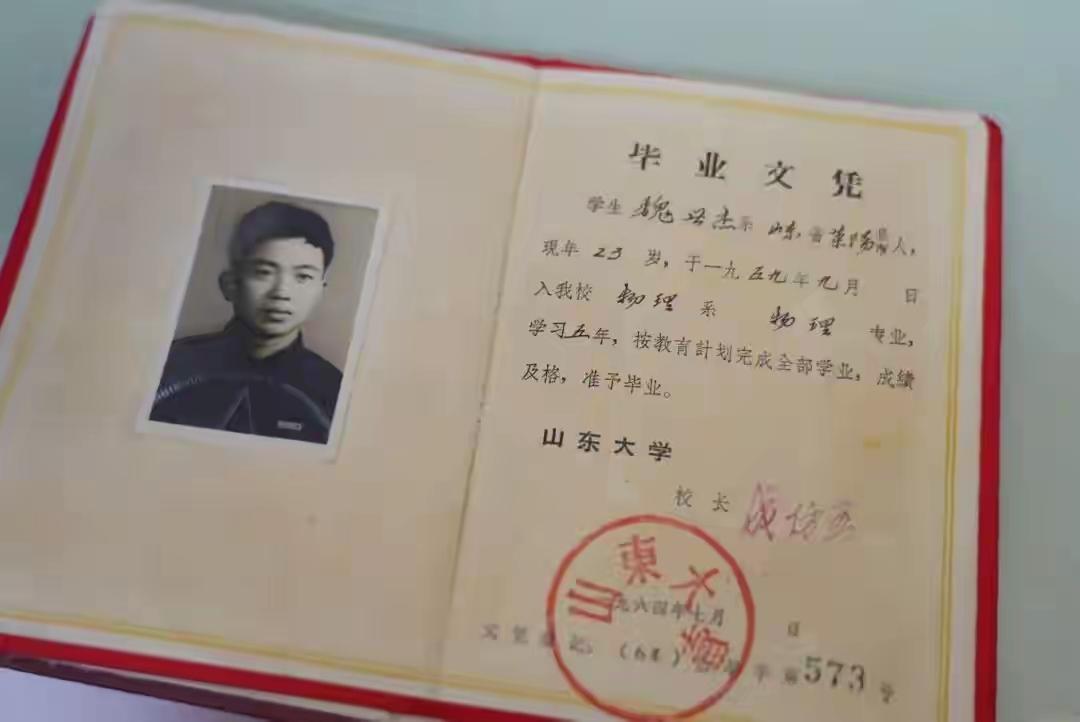

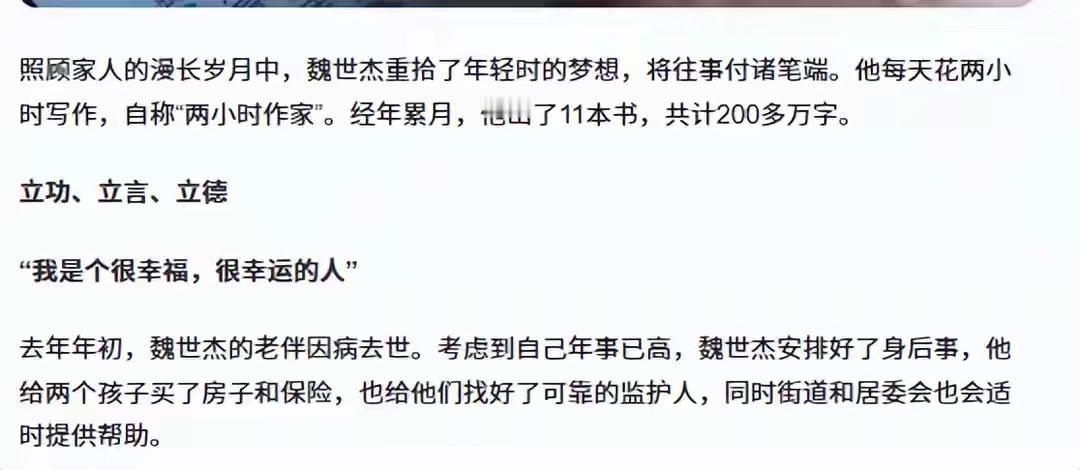

青岛海坛岛街的核武老人魏世杰:隐姓埋名26年造原子弹,回家却独自扛起三个重病亲人的生死劫 (来源:半岛都市报、中国科学家博物馆档案及综合自山东大学官方报道及东方芙昕自媒体深度访谈,以多维度视角还原一位核武科学家的双面人生) 五月的风掠过青岛海坛岛街,紫丁香在旧栏杆上缠绕出倔强的弧度。在这片静谧中,84岁的魏世杰正给患精神分裂的女儿梳头。他的双手曾计算过核爆数据,如今却要反复抚平床单的褶皱——女儿的病态强迫症要求万物必须整齐如数学公式。从戈壁滩的惊天动地到家庭生活的细碎煎熬,这位“核武老人”用一生诠释了何为“英雄本色”。 1959年,18岁的魏世杰踏入山东大学物理系。那时的他不会想到,五年后自己将带着四大力学笔记走向青藏高原,更不会预料晚年要同时照顾智力障碍的儿子和精神分裂的妻女。在物质匮乏的岁月里,他和同学们抢图书馆座位,草稿纸背面写满麦克斯韦方程组。也是在这时,他偷偷向《山东科学小报》投稿,2000字的《谈灰尘》被删减成200字刊发,成为科普梦想的星火初燃。 1964年的毕业分配改写了无数人命运。魏世杰接到二机部第九研究院调令时,只对家人说“要去西北搞科研”。火车穿越海拔3200米的金银滩,221厂的帐篷实验室在风沙中伫立,警戒线上“上不告父母,下不告妻儿”的标语像命运的注脚。1968年某日下午,229车间爆炸巨响撕裂长空,四位同事瞬间汽化。他攥紧计算稿纸告诉自己:科学探索如同求解波动方程,推演之外更需直面死亡的勇气。 26年隐姓埋名的付出换来氢弹爆炸成功,归家时等待他的却是三重苦难。儿子被诊断为先天智力障碍,女儿因学业压力患上精神分裂,妻子在长期重压下精神崩溃。这位曾在核爆冲击波前寸步不退的科学家,开始学习陪儿子玩永远学不会的扑克游戏,安抚女儿因幻听产生的恐惧。最艰难时,妻子因自责试图自杀,被他从生死边缘拉回。 夜晚成为他唯一的自由时空。当子女睡去,他伏案写下《禁地青春》,让戈壁滩上的战友在文字中重获姓名。这部被中国科学家博物馆收藏的作品,与核爆数据报告共同封存着时代的体温。有读者留言:“原来英雄也会被生活击倒,不同的是他们倒下时仍撑着天。”他的科普作品超过二百万字,章回体科幻小说带着鲜明的中国气派,电视剧改编让核武精神穿透时光。 在山东大学采访现场,老人抚摸着“为天下储人才,为国家图富强”的校训浮雕。当问及如何面对家庭磨难,他眼底有戈壁滩的风沙掠过:“苦难像γ射线,穿透肉体却让灵魂显影。要热爱幸福的生活,也要热爱苦难的生活——如果幸福没有降临,你就自己去创造。”这句话让现场90后记者红了眼眶,仿佛看见18岁少年背着行囊走出山大校门,走向两种截然不同的人生爆炸。 如今他仍每天“上班”:先到女儿家整理床铺,再带儿子吃饭散步。遗书早已写好,最大愿望是“病痛晚来几年,让我多照顾孩子们一程”。网友在他的微博下堆起千层评论:“这才是真正的孤勇者”“原来英雄不在电影里,在青岛的旧小区”。 从核弹研制到家庭守护,魏世杰完成了两场史诗级的“核爆”。一种在物理世界绽放蘑菇云,另一种在精神世界裂变出永不熄灭的光。当紫丁香再次开满海坛岛街,那些被风卷起的花瓣,正轻轻落在一个时代的肩膀上。