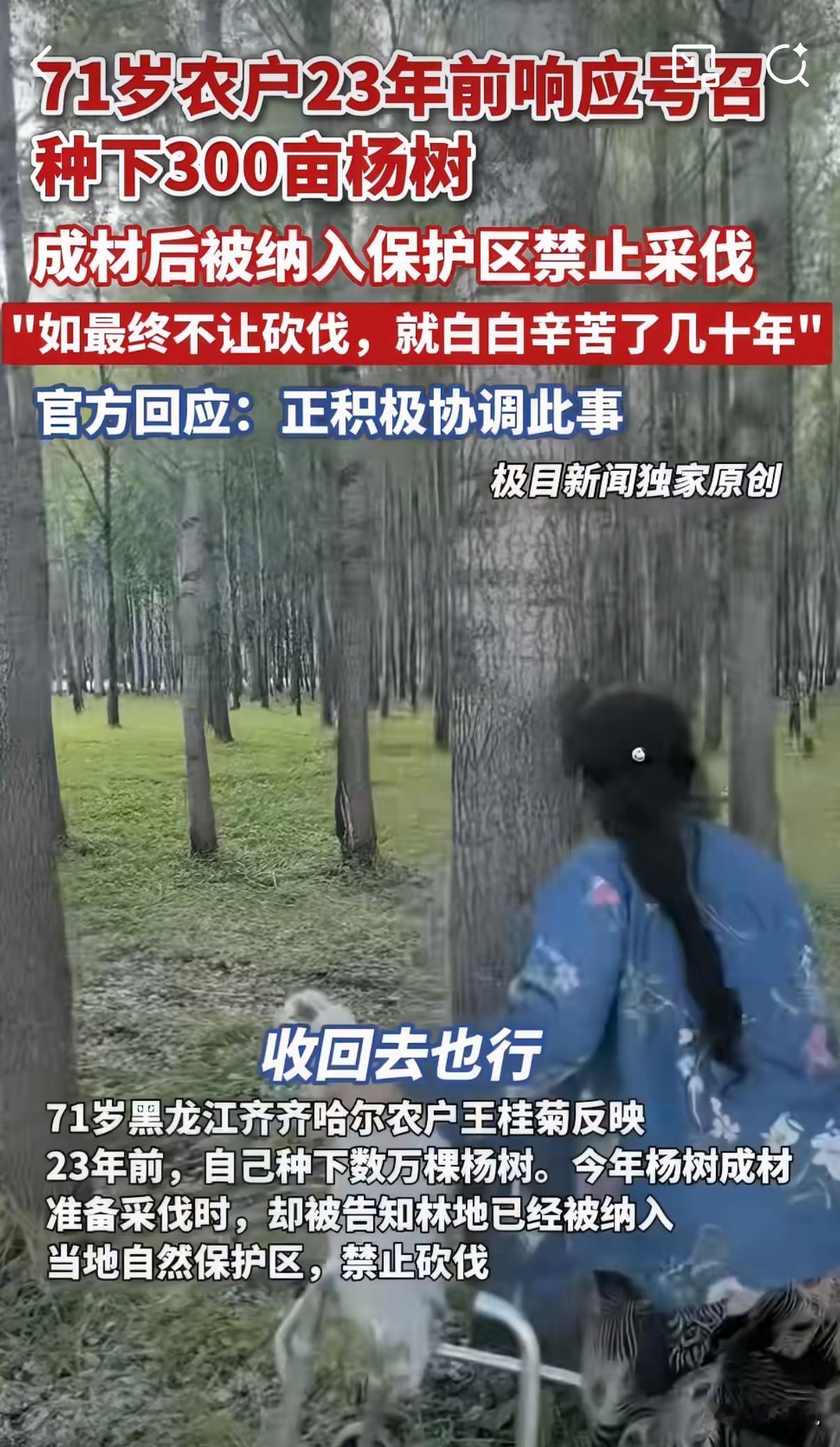

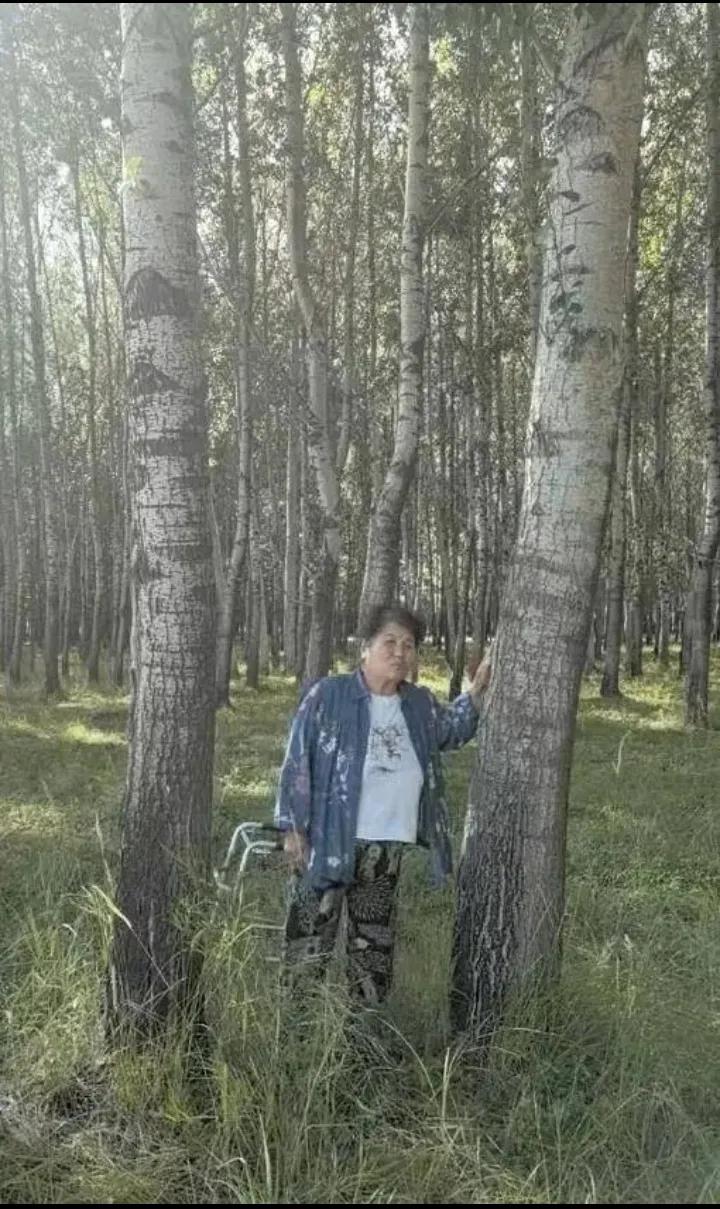

黑龙江齐齐哈尔,71岁女子在23年,被村委动员将360亩退耕还林,合同期为25年,有补助。可数万棵树木成材准备采伐时,却被告知林地非退耕还林,未拿到一分钱补助,还因林地被纳入自然保护区,禁止砍伐。女子怒了,难道辛苦20多年的劳动付之东流吗? 2002年,王桂菊40多岁,丈夫早逝,她一个人拉扯着一双儿女。 大队的领导找到了她,动员她在自家承包的360亩土地上造林。 领导说这是好事,既响应政策,树长成材采伐能赚钱,还有补贴拿。王桂菊没多想,就答应了下来。 2002年5月1日,她和村委会签了《造林承包合同》。合同上明明白白写着,这360亩地是“退耕还草(林)地”,承包期25年,从2002年到2027年4月30日。 合同里还约定,只要第一年造林成活率达到85%以上,三年保存率80%以上,等林木成熟了,申请批准后就能采伐;要是期间国家政策调整要收回土地,也得按规定给补偿。 第一年的树苗是政府给的,可种下去没多久,不少小苗没活成。王桂菊为了达到合同要求的成活率,第二年她自己掏钱买了树苗补种。 刚种下的杨树苗弱不禁风,王桂菊几乎天天泡在林子里。除草、施肥、打药、剪枝,忙不过来就花钱雇人,家里的积蓄几乎都投在了这片林地上。 功夫不负有心人,当年的小树苗慢慢长成了大树。 现这片林地里的杨树树龄都在23年左右,胸径达到了20到40厘米,正是最佳采伐期。 期间林地面积有过变动,分了一部分给儿子后,还剩305.5亩,王桂菊后来把这部分过户到了女儿张丽名下。 母女俩粗略算了算,这305.5亩地里,至少种了3万棵杨树。 2024年,眼看着合同快到期,树也成材,张丽想着办理采伐证,把这些树变现,也算是给母亲这么多年的辛苦一个交代。 可没想到,办理过程中却得知,这片林地已被划入自然保护区缓冲区了。 造林时根本不是保护区,现在树长成了不让砍,那这么多年的投入算什么?张丽想不通,她觉得相关部门应给个说法和补偿。 2025年9月,相关信访回复,现行政策里没针对保护区林地划入的补偿规定,这让母女俩傻了眼。 更让她们无法接受的是,不仅树不让砍,连当初承诺的“退耕还林”补贴,她们也一分没拿到过。 张丽多次找相关部门询问,得到的答复是,这片地属于“三北”工程造林地,不是退耕还林地块,不能享受退耕还林补贴。 相关部门说是2003年才开始实施退耕还林,王桂菊当年没签退耕还林合同,名单里也没她们母女名字。 但张丽拿出合同,明明2002年就已经开展退耕还林工程了。合同上明明写着‘退耕还草(林),怎么就不算了?并且她还发现周边相邻地块的林农都拿到了补助,唯独她们没有。 为了弄清真相,张丽申请相关部门公开当年的地块信息,可对方以“涉密”“涉及第三方隐私”为由拒绝了。 县、市相关部门坚持称王桂菊签的是《造林承包合同书》,不是“退耕还林合同。此地块为工程造林地。 张丽说:我妈患有多种疾病、双侧股骨头坏死,得拄着拐杖行走,她的身体,都是这些年在林地里累出来的。 这些年,除了十多年前林区遭大水,部分倒伏的杨树经批准采伐卖了几万块钱,这片林地几乎没产生过其他经济效益,全是持续的投入。 2027年4月30日,这份造林承包合同就将到期,她希望在合同到期前得到解决,记者介入,一领导说,林地确实没享受到补贴,而且上报补贴也过了时效。采伐问题还没研究出具体办法。 官方回应正积极协调此事。 《民法典》第465条 :依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。 2002年王桂菊与村委自愿签订的退耕还林合同,是双方真实的意思表示。王桂菊后续按合同要求完成造林并长期管护,村委会也未对合同效力提出过异议。 且合同内容不违反当时及现行法律、行政法规的强制性规定,符合合同生效的基本要件,对双方均具有法律约束力。 《民法典》第243条规定:为了公共利益的需要,征用不动产或者动产的,应当给予公平、合理的补偿。 王桂菊承包的土地退耕还草(林)合同期内,对林地有合法使用权。 林地被纳入“三北”工程造林地,被征收,王桂菊母女作为林地的长期管护者和生态保护的实际贡献者,有权要求相关部门依据条例通过财政转移支付等方式落实补偿。 《退耕还林条例》第24条规定:县级或其委托的乡级应当与有退耕还林任务的土地承包经营权人签订退耕还林合同。 王桂菊的合同是和村委会签的,完全不符合对签约主体的强制性要求,她既未签订此类专属合同,名字也不在退耕还林名单中,自然无法享受对应的补助政策。 她未得到补助,还辛苦付出23年的心血,期盼一朝收获也成泡影,让她陷入迷茫! 母女希望得到切实可行的解决方案,别让这20多年的辛苦和100多万的投入打了水漂! (人物为化名) 您对王桂菊的遭遇怎么看?