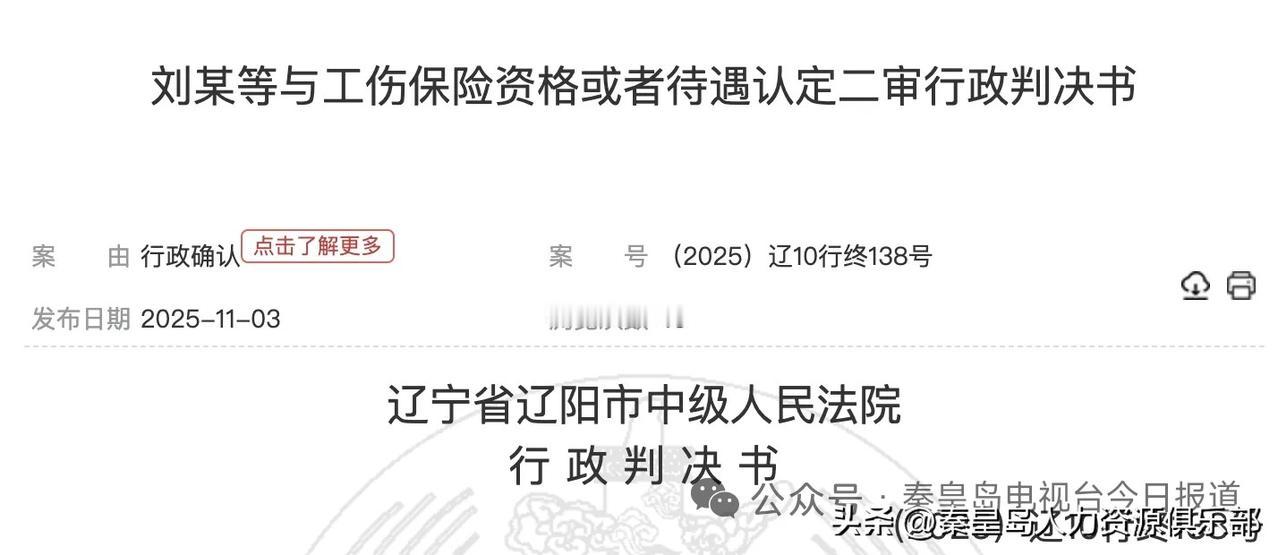

一个老爷们儿上班路上回工作微信,心梗死了,愣是没算工伤;另一边,崔丽丽案出差被上司强奸了,反倒认定了工伤。不少人一拍大腿:这不太荒唐了吗?您先别急,咱得掰开揉碎了说。 先说说这老爷们儿的事。辽阳的史某,民政局一干部,那天一大早六点多,人还没到单位,路上就拿着手机回领导微信,安排工作,结果突发心梗人没了。 单位觉得是工伤,给人社局报了材料。可您猜怎么着?人社局大笔一挥:不算!理由是在上班途中,不算“工作时间”也不算“工作岗位”。 这理儿搁谁谁不憋屈?人家这微信是给领导回的,事儿是工作的事儿,这年头手机不就是移动办公室吗?难不成非得屁股沾上单位椅子才算上班?万幸啊,法院是明白人。一审二审都判了,让人社局重审。法院说得在理,现在下班后在家用微信、电话干活是常事儿,不能死抠字眼儿,得看是不是真为了工作。 这事儿说白了,就是咱打工人的工作方式早变了,可有些地方的认定思路还停在老黄历上。 再说说崔丽丽这案子,那可是全国头一遭。一营销总监,跟着老板出差应酬客户,被灌醉了让老板给强奸了。 这还不算完,公司事后反而把她给开除了!这姑娘是真刚,愣是整理了二百多页材料,报警、追究刑责、申请工伤,一步没退。 最后,性侵的老板判了刑,人社局也认了这是工伤,理由是“因工外出期间,由于工作原因受到伤害”。 法院也支持,说得很清楚:出差住的酒店房间就是工作场所的延伸,而且虽然她醉了,但醉酒和被强奸是两码事,不能因为醉了就不管她受的伤害。 最后劳动仲裁还裁定公司违法开除,要赔一百多万。 这案子能认定工伤,关键就在于她是在“因工外出期间”和“工作场所的延伸”地,因为“工作原因”(陪客户应酬)受到了明确的、外来的伤害。这和精神压力导致的疾病认定起来难度不一样。 这么一对比,您看出点门道没?史某的案子,他的“工作”状态是隐性的、持续的,伤害来自自身疾病,认定起来就波折;崔丽丽的案子,她的“工作”关联是显性的、具体的,伤害来自外部暴力,证据链清楚,认定就相对明确。两件事看似八竿子打不着,但都戳到同一个痛处:咱这《工伤保险条例》是好多年前定的了,那会儿哪有这么多微信办公、弹性工作?哪会想到出差还能碰上这种恶性事件?法律条文是死的,但人和工作方式是活的。法院在崔丽丽案里认可“工作场所延伸”、“精神伤害也算工伤”,在史某案里强调“回工作微信也算工作时间的合理延伸”,这都是在对老规矩打补丁,是进步。但总不能每次都靠老百姓去打官司、上热搜来推动吧?说到底,还是得让工伤认定这根尺子,能量准咱当下这活法。不能总让老实人吃亏,让维权路变得那么难走。您说是不是这个理儿?