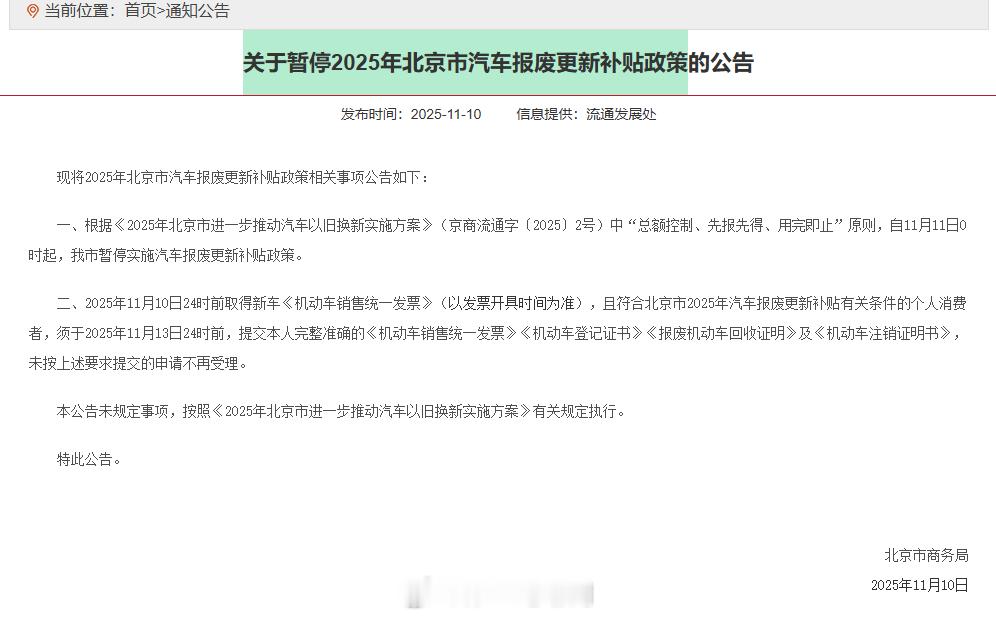

"国补"暂停与缓冲期:是无奈之举还是考虑不周?近期,北京、湖北、山西等地相继暂停了汽车报废更新补贴政策,其中北京市自11月11日0时起暂停,仅给在11月10日24时前取得新车发票的消费者留出至11月13日24时的短短3天材料提交时间。湖北省的暂停生效时间为11月13日0时,缓冲期稍长,但也非常紧张。而山西省则采用了“报名摇号”的新方式分配补贴名额。如何看待这短暂的缓冲期?一方面,政策暂停的核心原因在于“总额控制、先报先得、用完即止”的原则。全国范围内国补资金消耗迅速,截至今年5月底,支持以旧换新的中央资金消耗已占全年预期的一半左右,部分地区前期资金已然见底。另一方面,对于已经订车但尚未完成所有手续的消费者来说,几天的缓冲期确实非常紧张,可能因材料准备不及而错过补贴。各地不同的调整模式除了直接暂停,一些地区也尝试了不同的调整模式:山西的“摇号”模式:通过公证摇号分配补贴名额,试图在公平和控量之间找到平衡。湖北的“分批次发放资格券”:将每日发放调整为分4个批次集中发放,以调控节奏。这次多地国补政策的密集调整,特别是短暂的缓冲期,也引发了广泛讨论:对于已经订车、正在办理手续的消费者,短暂的缓冲期带来了不小的压力(缓冲期内走不完流程)政策的突然调整,可能会在一定程度上影响消费者的购车计划和信心如何在“总额控制”的前提下,优化政策退出的预警和过渡机制,似乎是对相关部门精细化管理能力的考验

![北京暂停了汽车报废补贴今年应该不能有了,明年有没有不知道了[捂脸哭]没领到补贴的车](http://image.uczzd.cn/10742763529229564447.jpg?id=0)