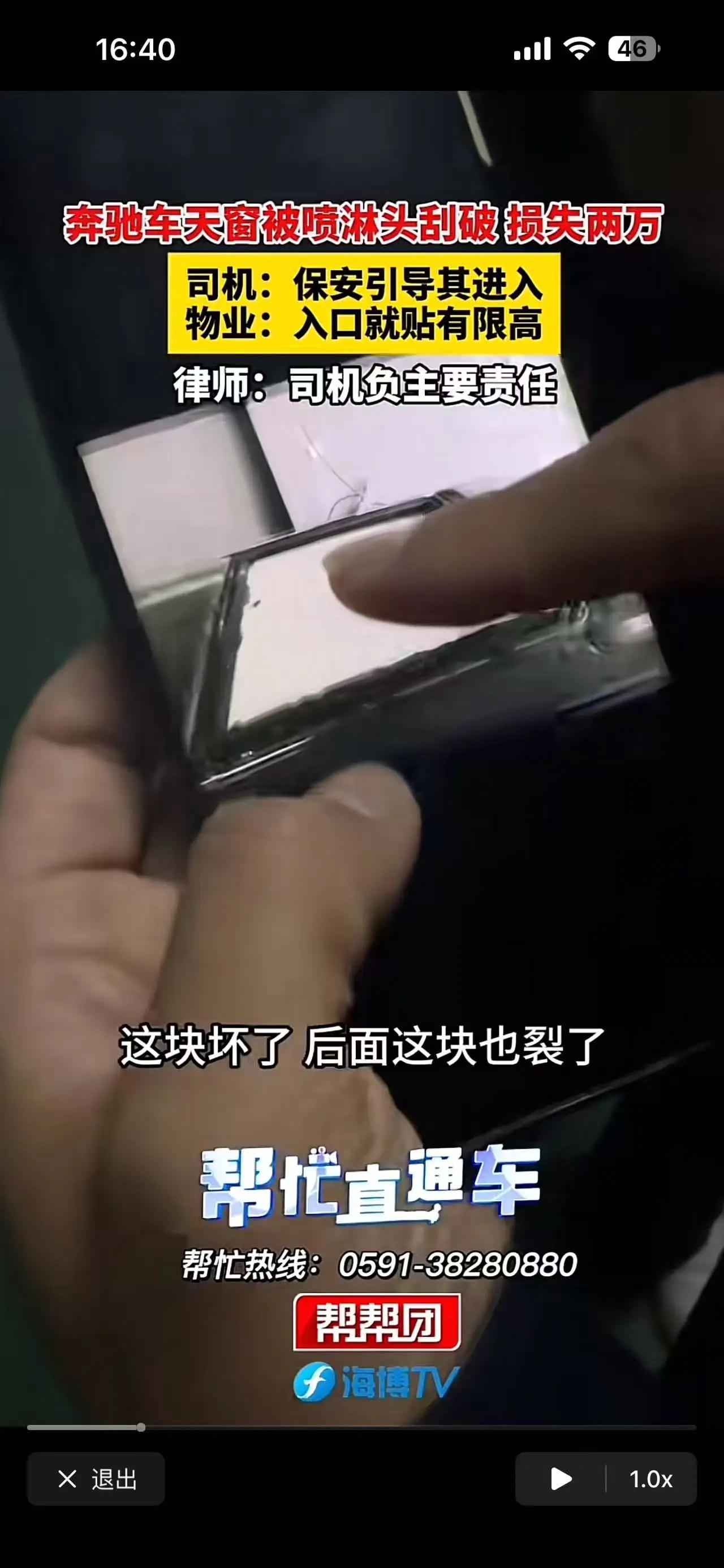

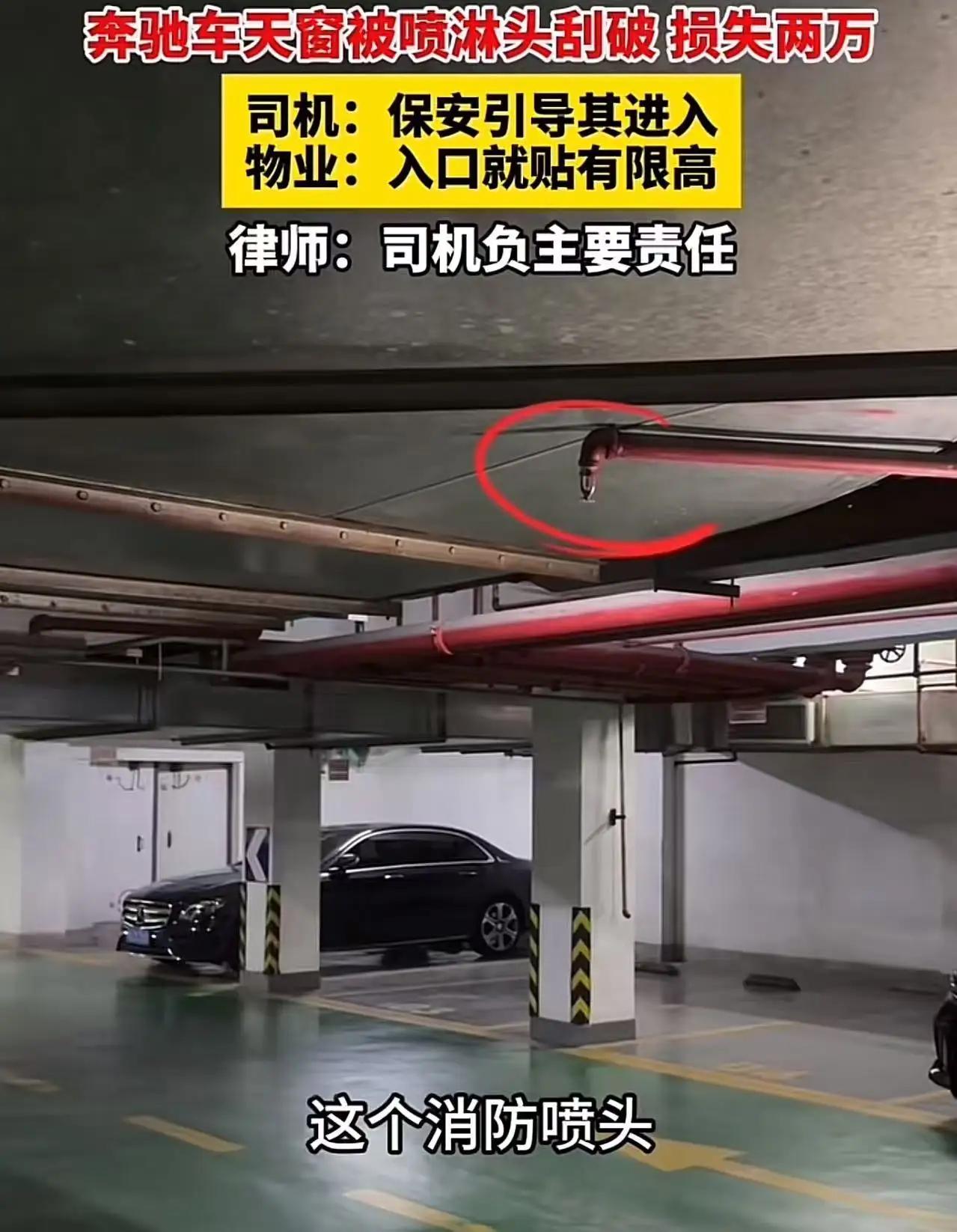

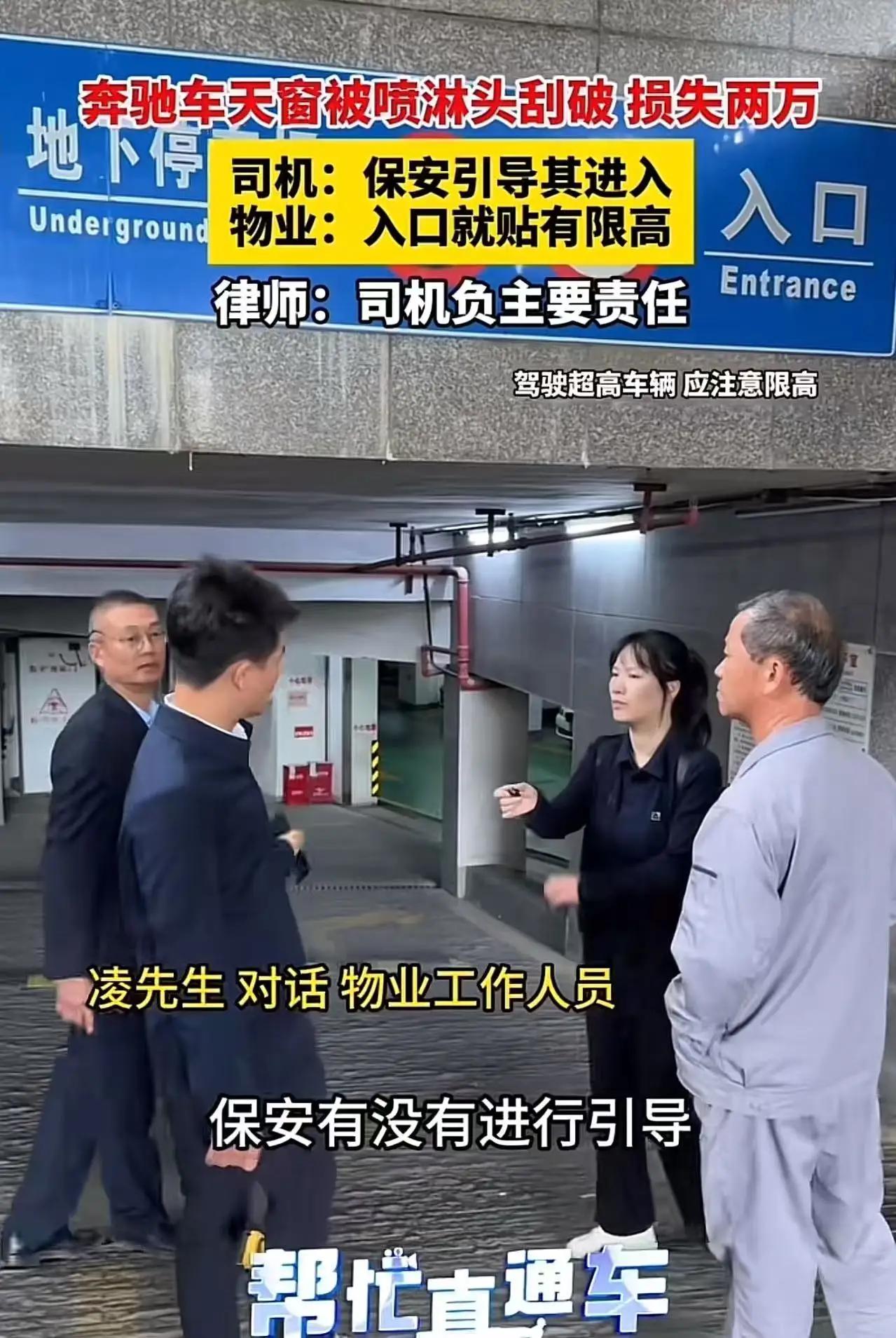

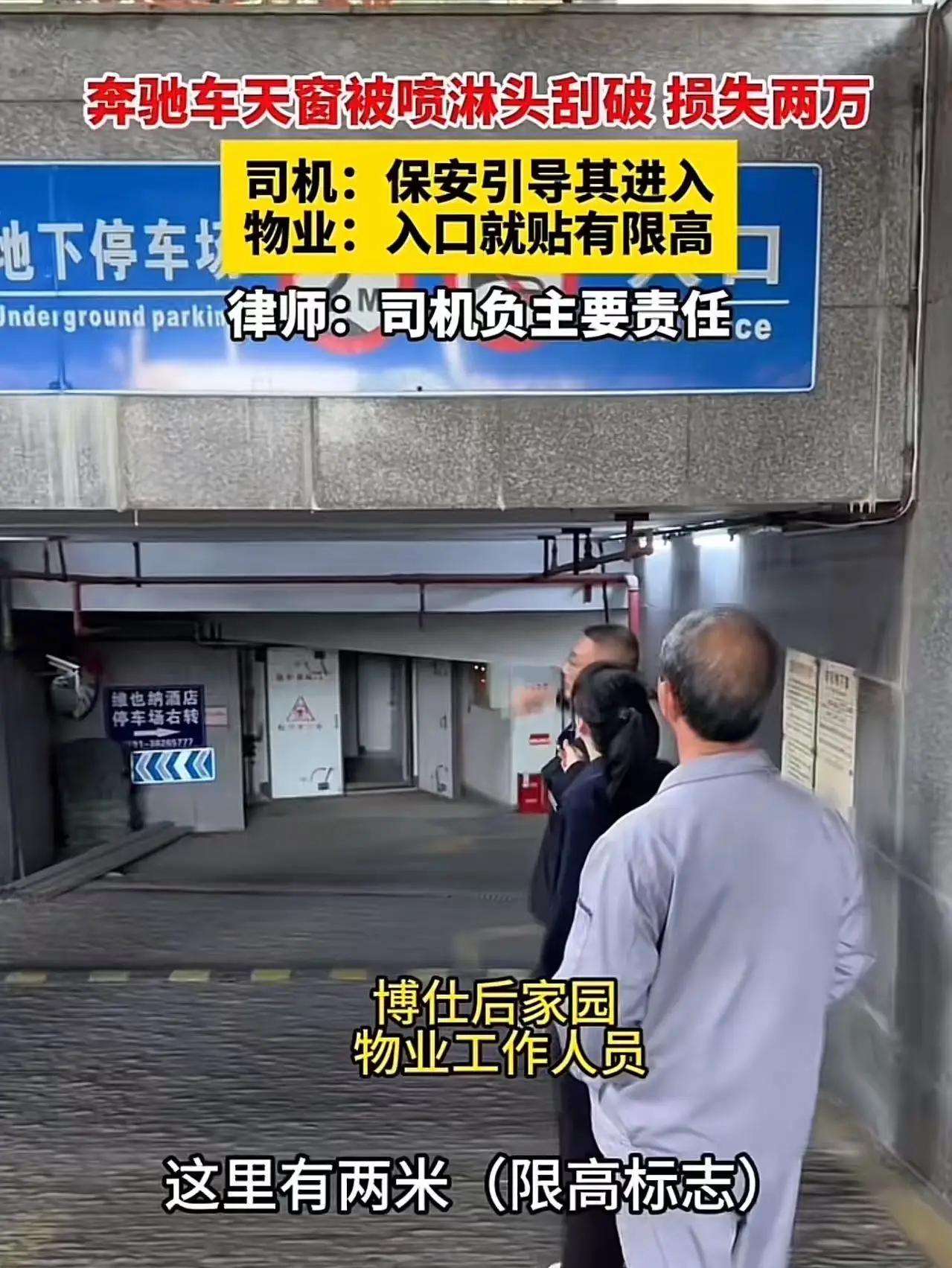

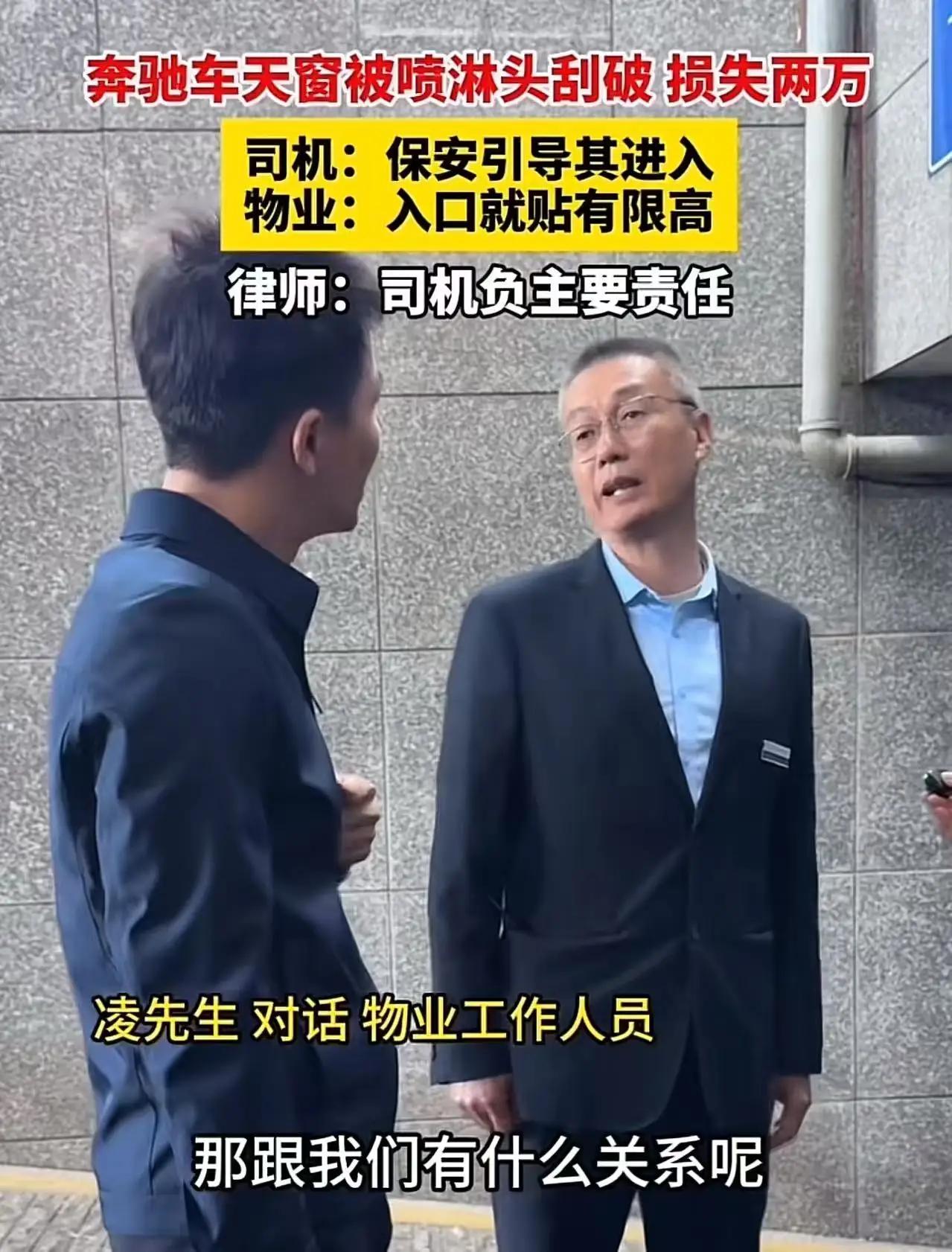

无理找记者?男子开奔驰车进入地下停车场,结果车子太高,天窗被喷淋头刮坏,损失两万多!男子认为物业保安没有尽到提醒责任,要求他们承担赔偿。而物业负责人说:“地下室入口这么大限高的标志,你看不到吗?这跟我们有什么关系呢?” 这场“车祸”背后,藏着的不仅仅是一台奔驰的刮痕,更是一场关于责任、信任与沟通的深刻反思。或许你会觉得,这不过是一场普通的交通小意外,但当我们深入挖掘,就会发现,它折射出许多我们生活中都可能遇到的“盲点”和“误解”。 男子开着豪车进入地下停车场,本以为是一件再正常不过的事情,却因为一个“忽视”的细节,演变成了“责任”的争执。有人说,车高不够注意,责任在司机;有人说,标志明显,物业无责。这种“谁的错”的争论,似乎成了许多社会矛盾的缩影:在信息不对称、沟通不畅的情况下,责任的界限变得模糊,情绪也变得激烈。 但站在更宽广的视角来看,这不仅仅是个“赔偿”的问题,更是我们在日常生活中,如何面对“规则”和“责任”的考验。物业的负责人强调“标志明显”,似乎在说:“这是你个人的责任。”然而,我们不得不问:在这个信息碎片化、规则繁杂的社会中,谁又真正看得懂、记得每一个标志?谁又能在匆忙中保持绝对的警觉? 更重要的是,这场事故揭示了一个普遍的社会现象:当“规则”变得模糊或被忽视时,责任的归属就变得模糊不清。我们习惯了把责任推给“他人”,却忽略了自己在其中的角色。司机或许没有注意到限高标志,但物业是否也有责任在标志旁边设置更显眼的提示?或者,是否可以通过技术手段提前预警?这才是值得深思的地方。 此外,这个事件也让我们反思“信任”的问题。男子认为物业没有尽到提醒责任,试图用法律手段“讨个说法”;物业则坚称“无责”,两边都在维护自己的权益,却忽略了一个更基本的点:沟通和理解。社会的温度,或许就藏在这份理解和包容中。 最后,我们要问自己:在面对类似的事情时,是选择激烈对抗,还是冷静沟通?是盯着“责任归属”不放,还是从中学习如何避免类似的悲剧再次发生?毕竟,生活中没有完美的规则,但我们可以用更智慧的态度去面对每一次“意外”。毕竟,每一次冲突背后,都是一次反思的机会,让我们变得更成熟、更有温度。 这场“奔驰车事故”,或许只是生活中的一幕,但它提醒我们:责任不应成为推诿的借口,而应成为沟通的桥梁。让我们用更宽容、更理性的心态,去面对生活中的每一个“刮擦”,因为,只有这样,我们才能共同营造一个更加理解和谐的社会。