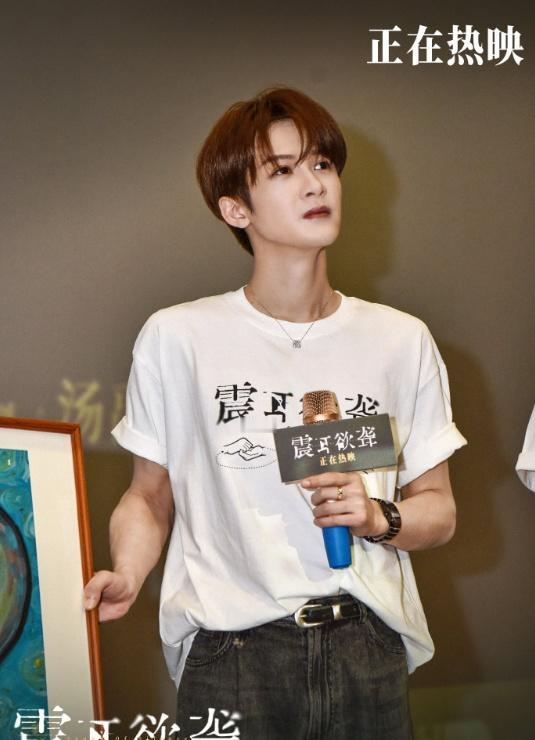

《震耳欲聋》,如何在被诈骗后重建生活 电影《震耳欲聋》已经上映1个月,电影的余波也慢慢在那声爆炸声中缓缓消散,吴阿姨的结局无疑是最惨烈的。当电影落幕,观众的唏嘘散去,真正的重建才刚刚开始。 据公安部数据:2024年全国电信网络诈骗案件造成经济损失超350亿元,近三成受害者因债务压力产生自杀倾向。全国电信诈骗受害者平均损失达4.2万元,其中18%的人因此背上超过10万元的债务(因为很多诈骗犯除了将你手上的积蓄骗光,还会引诱你去各个平台借款)。苏州一位受害者为给患白血病的女儿筹钱,遭遇公益捐款骗局,不仅被骗走8万元救命钱,还因借贷平台催债被迫卖掉唯一的老房,带着女儿在医院走廊打地铺。 1 金钱的重建 当生存底线被击穿,重建的第一步不是如何赚钱,而是如何不被债务吞噬。成都一个社区,社工教给受害者的第一课是“给债务分级”:用红笔圈出年利率超过24%的非法网贷,用蓝笔标注房贷等低息债务,用黑笔列出生活必需开支。这种“三色清单法”让杭州受害者林先生认清了现实:他曾以为自己欠了“一屁股债”,实则63%的压力来自高息网贷。通过主动联系银行申请3个月还款宽限期,并借助社区法律援助与网贷平台协商降息,他最终将月还款额从工资的80%降到了45%。 在深圳反诈互助市场里:每周日的社区广场上,被骗者们摆摊售卖手工艺品、提供家电维修,有人用摆摊收入偿还了1/3债务,更有人在这里找到了新的工作机会。正如社会学家孙立平所言:“当个体重新获得对生活节奏的掌控权,重建就有了最坚实的地基。” 2 心灵废墟的重建 “我怎么这么蠢?”这声自责背后,是诈骗创伤最隐秘的痛点:比金钱损失更致命的,是自我价值体系的崩塌。 苏州12356心理热线数据显示,72%的受害者存在道德自我攻击倾向,有人甚至将诈骗比作“精神截肢”—— “被骗走的不仅是钱,还有我对自己的所有信任。”当家庭支持缺席时,这种自我攻击会演变成更残酷的公共审判:广州一位被骗的全职妈妈在业主群被称为“败家精”,最后不得不搬离居住了十年的小区。 心理重建的核心是与自己和解。杭州某心理机构推广的创伤叙事疗法要求受害者书写三封信:给骗子的信、给当时自己的信、给未来自己的信。在“给当时自己的信”环节,67%的参与者从“我真傻”转向了“你只是太累了,才会相信有人能帮你”。 这种认知转化在南京受害者张阿姨身上尤为动人:她曾因被骗走老伴的丧葬费而三次自杀,在心理师的引导下开始写日记,如今日记本里贴满了孙女的涂鸦和社区合唱团的演出照片。“现在翻开日记,看到的不是蠢事,而是一个想给家人更好生活的普通人。” 3 社会支持是破茧的关键。 深圳“反诈妈妈团”用广场舞改编反诈歌曲时,有位被骗走退休金的阿姨最初拒绝参加:“我没脸见人。”直到排练时指挥老师说:“你们不是来表演的,是来告诉大家‘这不是你们的错’。”当30位阿姨在舞台上齐声唱出“被骗不是我的错,勇敢站出来”,台下无数观众红了眼眶。这种集体叙事的力量,恰如《追风筝的人》中哈桑之子接过风筝线的瞬间——创伤或许无法遗忘,但可以通过理解与联结,转化为照亮他人的光。 公安部“断卡行动”拦截的1.3万亿元可疑转账背后,是无数个“呼彦麟式”的基层工作者在为受害者兜底;而豆瓣“防骗互助小组”里20万条帖子,则证明了受害者间的互助远比想象中更有力。 但真正的救赎,往往藏在那些不为人知的细节里:成都社区为被骗老人开设的智能手机课,不仅教防骗知识,更让老人们重新获得与社会连接的能力;杭州医院的艺术疗愈工作坊里,有人通过绘画《破碎的拼图》找到了重建的隐喻——“生活就像这拼图,碎了还能再拼起来,只是花纹会不一样。” 4 莫言在《生死疲劳》中写的“世事犹如书籍,一页页被翻过去”电影的爆炸声终将消散,但现实中的重建需要制度、社会与个体的三重协奏。当电影散场,吴阿姨的故事落幕,但现实中无数个“吴阿姨”仍在前行。他们的重建之路或许漫长,但每一步都在印证:诈骗可以夺走财富,却夺不走重新开始的勇气;社会或许有冷漠,但总有陌生人愿意递上一把伞;心灵或许布满裂痕,但那些裂痕,终将成为阳光照进来的地方。这或许就是《震耳欲聋》留给我们最珍贵的余响——不是对诈骗者的愤怒,而是对幸存者的看见与托举。 电影电影评论檀健次震耳欲聋