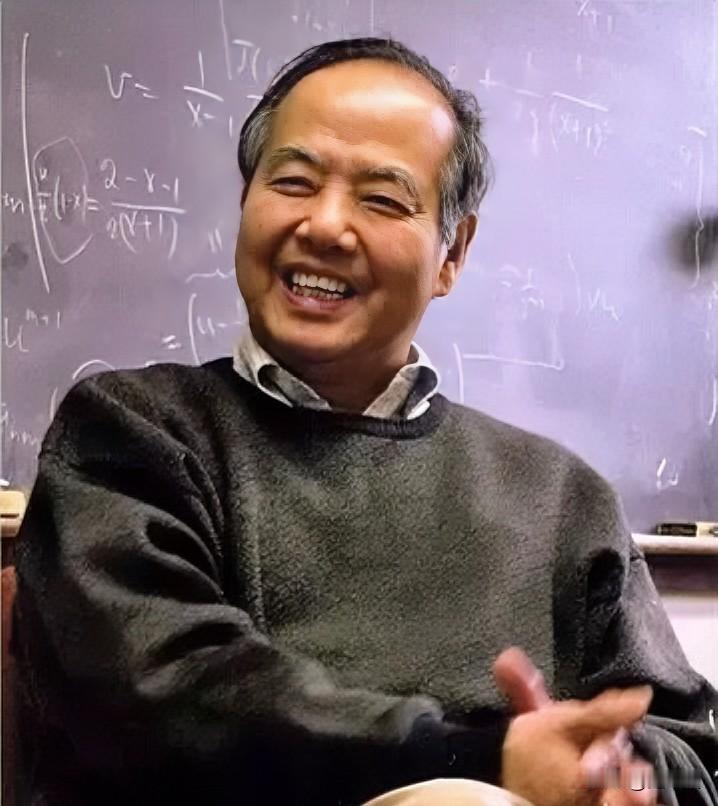

两弹一星”勋章获得者赵九章,在宿舍中吞下几十粒安眠药,静静的躺在床上离去了,在中国卫星的功臣名单中,他排在第一位,比钱学森排名更高!这段文字背后,藏着一个令人心碎的故事。 当 1970 年 4 月 24 日的夜幕降临,“东方红一号” 卫星成功进入既定运行轨道,太空里瞬间传来了清晰嘹亮、振奋人心的乐曲声。 全国上下沉浸在欢庆喜悦之中时,一个鲜为人知的真相却藏在背后:这颗卫星实际运行的轨道参数,竟与一位科学家四年前算出的结果分毫不差。 这位科学家叫赵九章。 当他创造的这些数据“复活”并化为星辰轨道时,他已离世548天。 这些冰冷的数字,承载着一个人的远见与体温,最终获得了超越其创造者的独立生命。 他的远见,始于一次对国家需求的“计算”。 作为一位早已在气象学领域取得世界级成就的学者,他本可安享盛名。 当年他为博士学位潜心钻研的学术结晶,并未随时间褪色,反倒成为全球天气预报领域沿用至今的基础性理论支撑。 然而,在 “国家要上天” 的号召面前,他果断做出选择,离开深耕多年的熟悉赛道,坚定地投身到一片空白的航天事业浪潮中。 此次做出的转向选择,并非源于一时的头脑发热。 1957年苏联卫星上天,赵九章连夜写就建议书,将世界格局的变动,迅速转化为中国必须着手的课题。 赴苏考察时,对方的技术封锁让他彻底明白,独立自主才是中国航天唯一的出路,这是他为整个事业设定的第一个初始参数。 在资源极度匮乏的特殊时期,他把看似遥不可及的宏大构想,细化为循序渐进的 “三步走” 计划:第一步聚焦探空火箭,第二步攻坚试验卫星,最后完成实用卫星的研发与应用。 他用“提炼厨房里的盐巴”来比喻当时的研究,带领团队通过磁暴等看似微小的项目,在困境中积累宝贵的人才与技术。 为了淬炼出精确的数据,他付出了巨大的个人代价。 他曾为验证一个轨道模型,带着十几个大学毕业生在旧实验室连续工作三天两夜,直至晕倒在地,醒来第一句便是追问数据是否正确。 当项目因故暂停,他仍在家中持续演算,草稿纸堆满了整个房间。 当他被剥夺了进入实验室的权利,所有资料都被收走,那些呕心沥血得来的数据,成了他拼死守护的火种。 他偷偷将最重要的计算结果记在一个小本子上,藏在床板之下。此时,数据已不再是科研工具,而是他全部信念的化身。 1968年,同事姚桐斌的死讯成为压垮他的最后一根稻草。 在生命最后的日子里,他在台历上反复写下“精忠报国,何罪之有”。 这八个字,是他对自己一生“计算”的最后总结:结果无愧于国,过程何罪之有? 1968 年 10 月 10 日深夜,这位伟大的科学家做出了最终抉择,平静地告别人世。 书桌上,压着一张墨迹未干的卫星设计图;抽屉里,放着一张他永远无法使用的发射观礼请柬;而他的手里,还紧紧攥着那个记满数据的小本子。 他以一种决绝而又体面的方式,将自己生命的终点和数据的起点永远绑定。 他的遗体最终下落不明,八宝山的墓碑下只有一个空骨灰盒,里面放着他留学时穿的大衣。但这并非故事的结局。 当“东方红”的乐曲响彻寰宇,他守护的数据获得了永恒。 我们或许记住了钱学森、邓稼先,却常常忽略这位在黑暗中为星辰铺路的人。然而,他并非“冷门元勋”,而是为中国奔向星辰大海画下第一根基准线的人。 如今,从神舟飞天、嫦娥探月到天问探火,中国航天铺就的每一条全新征途,都是他生命轨迹的延续与升华。 信息来源:2013-12-12 凤凰卫视——赵九章在特楼服安眠药自杀 周恩来闻其死讯流泪