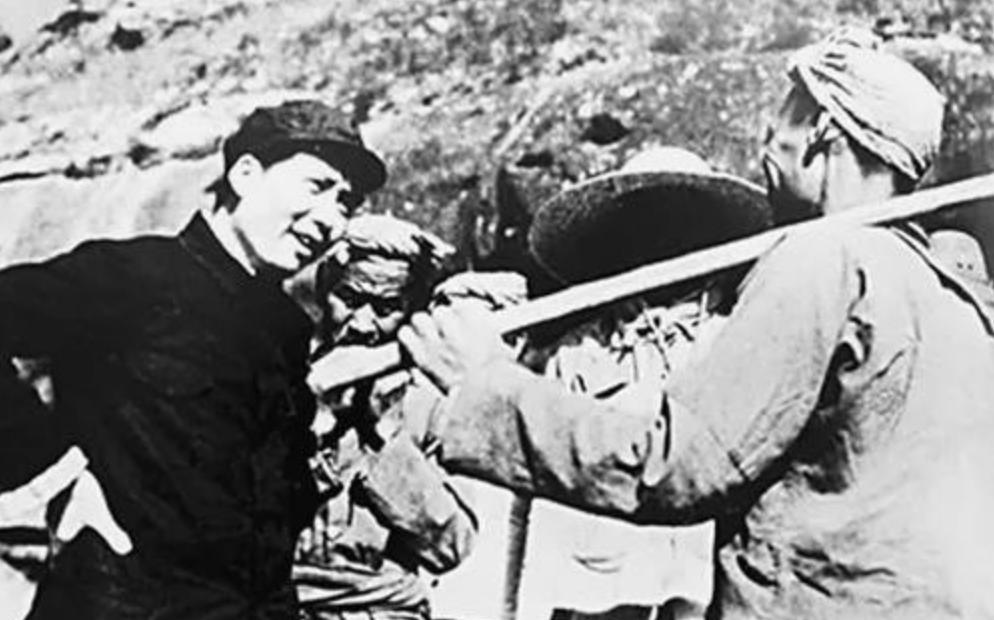

1955年,毛泽东接见茅以升,说:我们是本家,你建的桥我走过八遍 “1955年12月,杭州的冬夜有点湿冷——’茅老,我们可是本家,你的钱塘江大桥,我前后走了八回。’毛泽东边说边拍拍茅以升的肩。”一句家常话,让满屋子的灯光都变得暖了几分。茅以升微微欠身,应了声“主席,桥修得值!”场面不见半点官样文章,更像两位久未谋面的族亲拉家常。 毛泽东为何用“本家”相称?话头可以追到一八九六年。那年,茅以升生于镇江,毛泽东生于韶山,两地同属江南文化圈,语言近、口味近,私下打趣“都是江南子弟”,久而久之,“本家”成了毛主席见到茅以升时的口头禅。不得不说,这种亲近感,给当年仍有些拘谨的工程专家吃了颗“定心丸”。 现场宾客很多,毛泽东却专挑“桥”聊。说到第八次踏过钱塘江大桥时,他抬手比划起“风平浪静”和“潮涌惊人”两个手势:“我去上海,南来北往都得走它。”茅以升听得心里直热:若无三十年代那段刀口舔血的造桥史,哪有今日总统山般的认可? 时针拨回一九三三年,北洋大学课堂里还在板书的茅教授,突然收到一封加急电报——“赴杭议桥”。浙江省修浙赣线,被钱塘江生生截断,国外公司抬价又卡技术。陈体诚一封手写信:“老同学,这次我们自己干!”茅以升咬牙离津,下江南,只带了一把计算尺和一腔孤勇。 半年勘测,三易图纸。桥基要打进江底三十米,还得兼顾火车、汽车双荷载。经费紧张、日机盘旋,处处掣肘。“没有现成经验,那就拿命去换。”他后来回忆。两年半后,汽笛长鸣,大桥通车。茅以升当天写了七页日记,最后一句是“大桥不让须眉于世界”。 激情尚在,战火却逼近。1937年11月16日,上级命令:炸桥。那一夜,他守在引信旁,烟雾散去,只剩残桩。茅以升抖着手写下“抗战必胜,此桥必复”。14箱施工资料,随后在西南大后方陪他颠簸数千里,这一坚持,日后成了修复桥梁的“生命线”。 1946年春,他带队回杭。桥躯残破,江风呜咽。木板临时桥仅能勉强通车,修复谈何容易。更糟糕的是内战硝烟未散,资金、钢材东拼西凑。就这样拖到1953年,钱塘江大桥终于全线恢复,一列绿皮车再次长鸣。站在岸边,茅以升默默合掌:旧中国埋下的遗憾,新中国补了回来。 同一年,他被任命为北方交通大学校长。1951年春节团拜,会场里,周恩来牵着他介绍给毛泽东。茅以升鼓足勇气请主席题写校名。毛泽东说自己字“不灵光”,可转身还是送来两幅墨迹。教师们围在一起挑字,相中那幅圈了小圆点的——据说是毛主席暗示“我也觉得这幅好”。 桥修好了,学校办起来了,新的任务到来:武汉长江大桥。长江宽、流急,没人敢给工期。技术顾问委员会主任委员的位置,茅以升扛了。有人问他:“再来一次,压力大吗?”他嘿嘿一笑:“比起当年头顶敌机,这算小菜。”可别小看这句玩笑,背后是老工程师对共和国资源配置的底气。 1955年年底,代表团访日归国途经杭州,毛泽东在西湖边专门抽出一晚接见科学家。那就是开篇的场景。毛泽东沉吟片刻后说:“武汉桥可得再干漂亮一点。”茅以升答:“主席放心,定让您走第九遍、第一千遍!”两人相视,皆笑。 武汉长江大桥1957年通车,一车火车、一层公路,上承苏联技术,下融自家经验,被同行称为“万里长江第一桥”。国内报纸连版报道,国外专家纷至沓来。茅以升却跑去机车车头,摸了一把钢梁,说:“没什么神秘,就是中国人能行。” 他热爱写作,闲时写《桥话》,想把桥梁学说讲得像评书一样。1963年,连载登上《人民日报》。一次会议间隙,毛泽东笑道:“茅老,你这文章让老百姓都爱看桥,你不仅是工程师,还像个说书人。”茅以升哈哈一笑:“主席过奖,不过是白话多了点。” 岁月催人老,他却始终在路上。七十年代,大伙劝他歇歇,他又去了重庆石板坡长江大桥现场。有人问:“这回不过瘾?”老人抬头望江,半晌回:“桥在,心就不老。”一句话,说得身旁年轻技术员心潮翻涌。 1989年冬,93岁的茅以升与世长辞。灵柩送行那天,北京下了小雪。北方交通大学的校门,仍挂着毛泽东那幅遒劲的“北方交通大学”六字。有人默念——那是桥梁人守望的第一桥,也是知识分子与国家命运紧紧相扣的纽带。 从钱塘潮到汉江风,再到共和国的钢铁大动脉,茅以升用一生告诉后辈:桥,不只为车船行,更为人生通。他和毛泽东之间那句“本家”,听似随意,却把国家对科技、对人才的礼敬,写得通透而真诚。