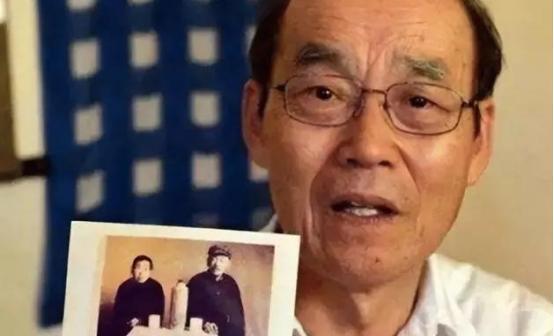

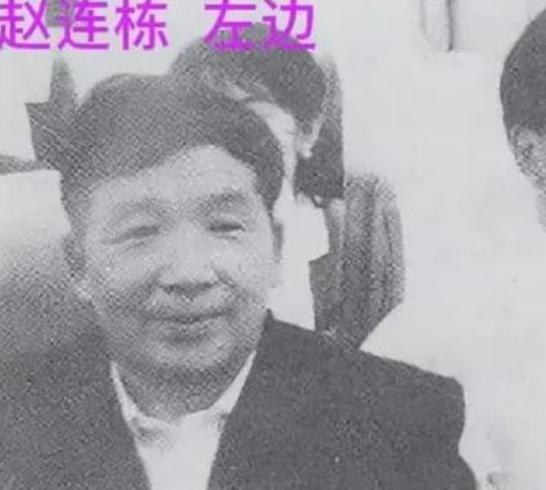

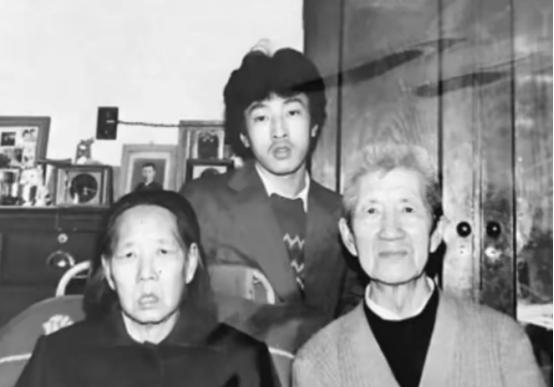

“日本才是我的祖国,我身体里流的是日本人的血,我不会再回中国!”被中国夫妇收养40年后,日本遗孤赵连栋回到了日本,对养母说出了这样一段话..... 赵凤祥和李秀荣是哈尔滨太平区的普通人,日子过得紧巴,靠摆摊卖菜糊口。1945年冬天,赵凤祥在雪地里发现四岁的赵连栋,衣裳破烂,冻得直哆嗦,嘴里嘀咕着听不懂的日语。 夫妇俩没儿没女,决定收养他,给他取了个中国名字。村里人瞧不上这事,嚼舌根说他们养了个日本崽子,有人还指着鼻子骂,提当年日军犯下的罪。 赵凤祥和李秀荣没退缩,咬牙护着孩子,勒紧裤腰带供他吃饭上学。赵连栋小时候挺懂事,帮着干活,嘴甜地喊爹娘,家里虽穷,日子倒也暖心。 上世纪五十年代,村里人对赵连栋的议论没停过,孩子在学校也常被孤立。赵凤祥夫妇为了让他过得安稳,举家搬到河北吴桥,租了间土坯房,靠种地和打零工维持生计。 赵连栋渐渐融入新环境,学会了东北口音,念完初中后进了工厂,干起了锅炉工。他干活麻利,闲下来还帮李秀荣挑水劈柴。村里人看他老实,慢慢也就少了闲话。赵凤祥和李秀荣从没想过回报,只盼他能平平安安长大。 1980年代,中日关系缓和,日本遗孤寻亲的消息传开。赵连栋听说后,开始打听自己的身世。他找到寻亲组织,确认自己是日本战败后被遗弃的孩子,原名叫野坂祥三。 1992年,他决定回日本找亲生父母。临走前,李秀荣收拾了一包干粮给他,叮嘱他常联系。赵连栋点头,带着承诺登上轮船。那一刻,赵凤祥夫妇站在码头,眼睛湿润,却满心希望他能找到自己的根。 赵连栋到了日本,很快找到亲生父母。野坂家境不错,住在大城市,房子宽敞,生活讲究。他迅速适应了新环境,学日语,找工作,融入了日本社会。 1993年,他回国探望了一次,带了些日本糖果,讲起那边的高楼和电车,语气里满是新鲜。李秀荣听着他讲,脸上挂着笑,觉得这孩子总算有了好日子。赵连栋走时,拍胸脯说会常回来看,许下买房养老的承诺。夫妇俩信以为真,满心踏实。 可没过多久,赵连栋的信少了,电话也接得少了。1994年,他举家迁到横滨,彻底定居日本。他开始用回野坂祥三的名字,住进亲生父母的公寓,生活越过越宽裕。 起初,他还寄几封信,贴着樱花邮票,写些工作和孩子的日常。李秀荣每次收到信,都仔仔细细读,回了厚厚一叠,字里行间是牵挂。 可渐渐地,回信没了,电话也成了空号。村里人听说后,议论开了,有人骂他忘恩负义,有人替赵凤祥夫妇抱不平。 1996年,李秀荣试着联系赵连栋,托女儿赵连琴打电话。电话好不容易接通,赵连栋语气冷淡,推说忙,没说几句就挂了。 李秀荣不死心,又写信,信封上地址工整,可回音再也没来。1997年,她摔倒骨折,卧床不起,托赵连琴再联系赵连栋,盼他能回来看一眼。 信寄出去,依旧没回音。赵连琴站在村口邮筒前,塞信的手抖个不停。村里人摇头叹气,提起当年赵凤祥护孩子的模样,都觉得心寒。 1999年,赵连琴再次拨通赵连栋的电话。这次,他语气冰冷,直接抛出那句狠话,说日本是他的祖国,身体里流的是日本人的血,再也不会回中国。 赵连琴愣住,电话挂断后,她久久没回神。李秀荣得知后,停下手里的活,坐在院子里,盯着远处的麦田发呆。 村里人听说这事,骂声一片,说赵连栋没良心,忘了养育之恩。赵凤祥去世后,李秀荣独自守着老屋,墙角堆满没拆封的信,字迹晕开,像她的希望一点点散去。 2000年后,赵连栋彻底断了联系。他在日本过得滋润,事业顺风顺水,住着宽敞的公寓,阳台摆满花草,出入西装革履。 偶尔路过中国餐馆,他脚步稍停,但从没回头。反观李秀荣,身体每况愈下,2005年因脑出血瘫痪在床。病房里,她攥着赵连栋小时候的照片,嘴里念叨他的名字。 赵连琴守在床边,擦去母亲的泪。赵连栋没回国,没回信,甚至没打过一通电话。村里人提起这事,无不叹息,觉得赵凤祥夫妇的付出像喂了狗。 李秀荣去世时,手里还攥着那张泛黄的全家福。赵连琴整理遗物,找到一叠写给赵连栋的信,纸页发脆,墨迹模糊。她把信收好,没再寄出。 赵连栋在日本继续他的生活,彻底抛弃了中国养父母的恩情,选择了亲生父母的富足日子。他的选择,像把刀,割断了四十年的养育情分,也让村里人唏嘘不已。血缘和养恩,到底哪个更重?或许他从没想过,这份冷漠会留下终身的遗憾。