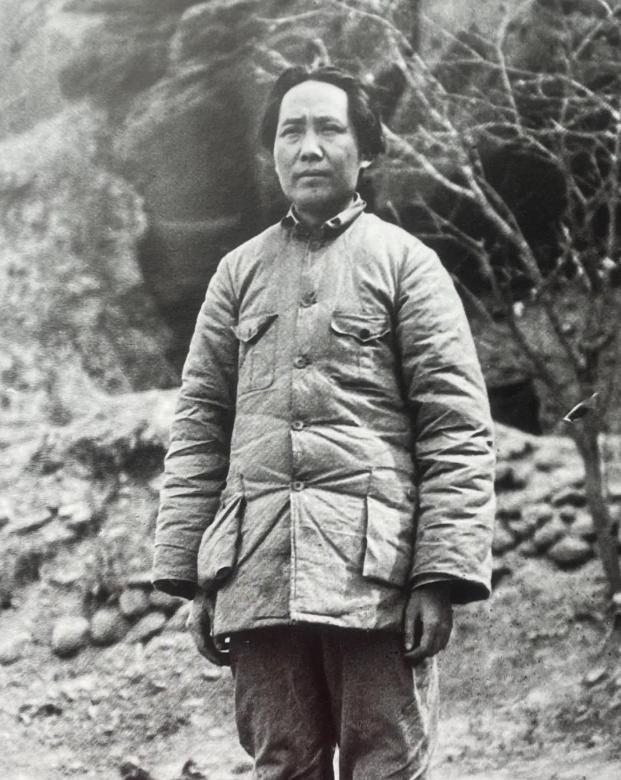

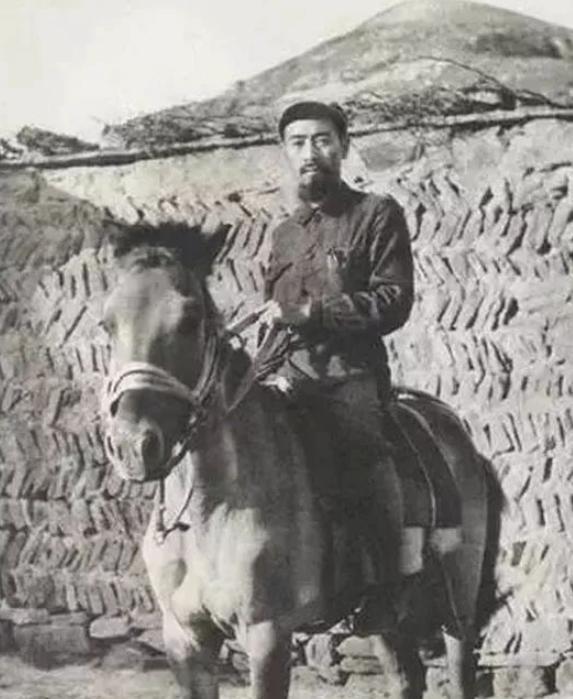

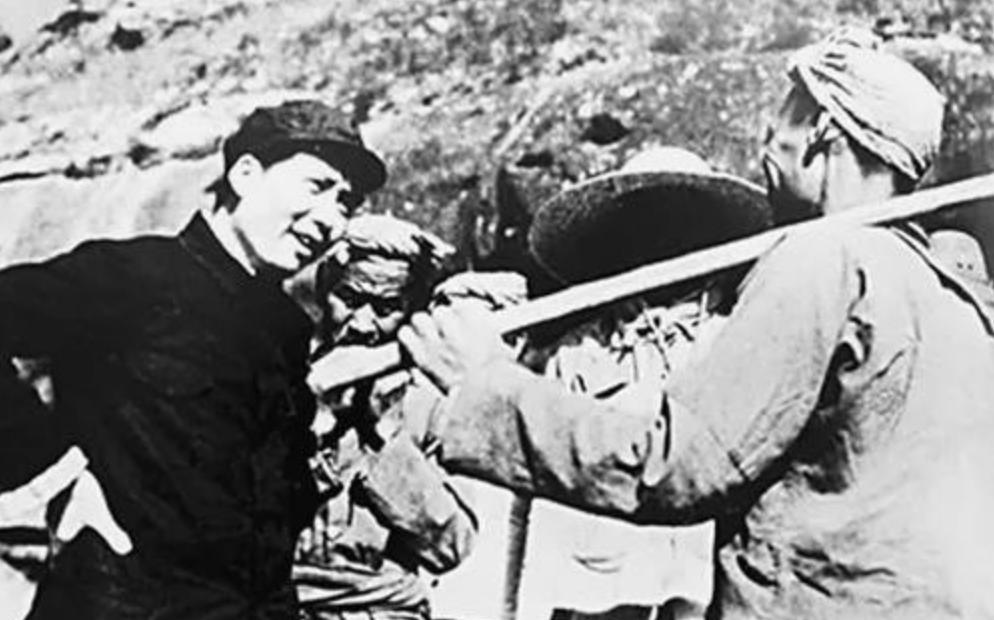

1947年转战陕北,毛泽东要往西,任弼时要往东,吵架中任弼时落泪 【1947年6月11日晚,王家湾窑洞里】 “主席,敌人已经逼到二十里以外!”侦察参谋推门而入,声音压得极低。窑洞里灯芯摇曳,毛泽东挪开地图,抬头淡淡一句:“知道了。”一句轻描淡写,却让屋里众人心跳更快。 这一夜的王家湾不平静。距离延安失守不到三个月,胡宗南的机械化纵队成扇形包抄,目标只有一个——抓住“李德胜”。谁都明白,只要中央首脑被吃掉,西北的红色大本营将瞬间坍塌。窑洞外雨线斜织,枪声像远处滚雷,浑厚又压抑。 其实,冲突的导火索并不在战场,而在两条相反的路线。毛泽东主张“向西突围,诱敌错判”,任弼时坚持“向东越河,保存力量”。两位中央负责人第一次在战时方针上顶牛,气氛剑拔弩张。周恩来坐在炕沿,一言不发,拇指慢慢摩挲火柴盒,他在等一个平衡点。 时间稍往前倒带:3月18日凌晨,延安的窑洞上空冒出第一团黑烟。胡宗南二十三万大军携美国式火炮倾泻,一颗航空炸弹掀翻毛主席窑洞前的枣树。警卫员拾起弹片,怂恿立即转移。毛泽东却把弹片掂了掂,笑道:“好钢,可打菜刀。”轻松的口吻背后,他早已把“放弃延安”写进作战方案。 当晚,中央机关分三路撤离。周恩来搞了个巧思——人人取代号。李德胜、胡必成、史林、郑位……干部战士暗中乐呵,这份幽默在日后最危险的日子里成了暗号,也是提气丸。外界只知延安易手,却不知中央像一把锋利的针,扎进陕北千沟万壑。 4月中旬,毛、周、任落脚靖边王家湾。一孔半旧窑、一张缺腿桌、三个人的枕戈待旦。就是在这儿,他们指挥了蟠龙战斗。两昼夜,西北野战军歼敌六千,缴获骡马步枪一大车,胡宗南先声夺人却被迎头痛击,蒋介石的作战地图被迫涂改好几次。胜利的电波传来,窑洞里没开庆功会,毛泽东只在稿纸角落写下“粮弹俱增,士气可用”九个字。 然而好景不算长。6月初,特务摸清了中央所在地。胡宗南急红眼,精锐第一军扑向王家湾。中央身边仅两个营能打,局势瞬间陷入背水。此时才有了那场著名的“向东还是向西”的分歧。 任弼时理由充分:西北山沟沟纵深不足,一旦被合围,全军覆灭;东有黄河天险,可用船只渡河,去晋绥与华北主力汇合。他拍着地图,很固执:“主席,你若有失,我们革命怎么办?”这份赤诚让人动容。 毛泽东却盯着敌军箭头,缓缓摇头:“胡宗南认定我们怕被赶出陕北。他向东逼,我们就向西钻他的空子。兵棋推演过了,向西十里是旷野,二十里是河谷,三十里是月亮山,正好借地形拉开他补给线。”面对老战友的劝阻,他语气陡地上扬:“不按常理,才能活。” 两人声音越抬越高。任弼时脾气急,红着眼直跺脚:“主席啊,谁都可以冒险,你不行!”一句话脱口,再也稳不住。他抬手擦泪,低低地说:“我不能签这个命令。”窑洞陷入寂静,只听雨打草檐。 周恩来终于开口,声音不高,却像一柄温润的锤子:“弼时,战略方向要服从全局。主席不是为自己,他在赌胡宗南的心思。”片刻,任弼时缓缓抬头,泪痕未干,点了点头。命令签发:向西,立即出发。 夜雨里,队伍不打手电,踩着羊肠泥路直奔小河村。走到月亮山顶,毛泽东坐在大石上歇息。警卫用军衣替他挡雨,他却扭头问身侧战士:“麦子快熟吧?”一句家常话,像炉火,烘着一群淋湿的青年。山下敌军车灯闪烁,却与中央擦肩而过。胡宗南第二天才发现“猎物”已远去三十里,气得捶桌。 6月20日前后,胡宗南粮道绷紧,被迫收缩。中央反手返回小河村整顿。等敌人回头,再遇到的是西北野战军的榆林佯攻。8月沙家店战役打响前夜,毛泽东亲自电令彭德怀:“务必打痛三十六师。”电话那头,彭老总握机大喊:“请主席放心,保证完成任务!”沙家店首战告捷,歼敌六千,胡宗南主力被割成数段,西北战场天平倾斜。 值得一提的是,沙家店后,关于“向东”的问题再次摆上桌面,这一次没人反对。1948年3月,中央机关轻车简行东渡黄河,落脚西柏坡。用毛泽东的话说:“在陕北打了一年棋,胡宗南走一步,我们落两子,如今该收官了。” 延安最终在1948年4月光复。那天清晨,前线电台连跳三次呼号,密码译出后,毛泽东放下报纸,对守在门口的警卫说:“老家回来了。”他没有多说一个字,却难得地要了一碗红枣粥——延河边的味道。 陕北转战三千里,大小战斗百余次,中央机关无一人被俘无一卷电码丢失。任弼时后来谈起那夜落泪,只说:“怕的是主席出事,不怕我自己死。”这句肺腑,被许多后来人当成军人信条。 历史的棋局,由众人执子。向西,向东,不只是一条路,更是一段智慧与担当。没有当年那个雨夜的坚决,也许西北战场要写另一种结局。如今再看那页作战日志,纸已泛黄,行间却仍可见雨痕——那是窑洞里滴下的雨水,也是任弼时的眼泪。