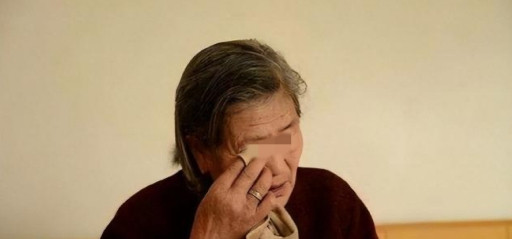

2023 年,联邦法院裁定 —— 李昌钰伪造证据罪名成立。这一判决出来,全网都炸了。曾经的 “华人神探” 一下子跌落神坛,翻了大车。 判决公布那天,康涅狄格州法院外的台阶上,记者们扛着摄像机挤成一团。有人举着李昌钰年轻时的照片 —— 照片里的他穿着白大褂,戴着金丝眼镜,手里捏着一枚放大镜,背景是 “当代福尔摩斯” 的醒目标签。 而此刻,这张照片被风吹得哗啦作响,与法院大门上 “正义永不缺席” 的浮雕形成刺眼的对比。 一切的裂痕,都藏在 1985 年那个沾满血污的浴室里。65 岁的埃弗里特・卡尔倒在自家客厅,27 处刀伤和钝器重击的痕迹,让现场警员至今记得那股铁锈味的腥气。 作为康州法庭科学实验室负责人,李昌钰赶到时,警戒线外已经围满了邻居。他戴着白手套走进浴室,指着一块搭在毛巾架上的蓝色毛巾说:“这里有微量血迹,应该是凶手清理现场时留下的。” 这句判断,后来成了锁定 17 岁的肖恩・亨宁和 18 岁的拉尔夫・伯奇的关键 —— 警方称,毛巾上的 “血迹” 与两名嫌疑人的血型 “高度吻合”。 但卷宗里的细节,在 34 年后被重新翻开时,露出了破绽。 2019 年重审法官调阅的原始法医报告里,有一行被红笔圈出的记录:“浴室毛巾样本检测,未发现血红蛋白反应,污渍成分为皮肤碎屑与皂垢混合物。” 出具报告的法医早已退休,在法庭上颤巍巍地作证:“当年我把结果交给李博士(李昌钰),他说‘可能检测有误’,让我重新做,可三次结果都一样。后来庭审时,他却直接说毛巾上有血。” 更耐人寻味的是当时的庭审记录。亨宁的辩护律师曾要求当庭对毛巾进行二次检测,被李昌钰以 “样本已污染” 为由拒绝。 而那份标注 “已销毁” 的毛巾样本,竟在 2018 年被一位档案管理员在实验室角落发现 —— 密封袋上的日期显示,它在 1986 年就被归档,从未被销毁。 这些细节像拼图一样,最终指向一个结论:所谓的 “沾血毛巾”,是李昌钰为了 “锁定凶手” 而刻意制造的证据。 判决出来后,李昌钰的回应从强硬变成沉默。他的律师团队发布了一份简短声明,称 “将继续上诉”,但没再提 “媒体抹黑” 或 “种族偏见”—— 那些他在 2019 年重审启动时反复强调的理由。 而被关押 34 年的亨宁和伯奇,在听到判决的那一刻,在监狱的视频探视室里相拥而泣。他们的头发已经花白,入狱时的少年模样,早被岁月磨成了沧桑。 这场判决的余震,远比想象中更深远。 美国司法界开始重新审查李昌钰参与的其他案件:1994 年辛普森案中,他曾作证 “手套太小不合辛普森手型”,如今有人翻出当时的手套尺寸记录,质疑测量数据的准确性;就连他最引以为傲的 “肯尼迪遇刺案重新鉴定”,也被学者指出 “弹道分析存在逻辑漏洞”。 曾经被奉为 “教科书” 的勘查手法,一夜之间成了争议焦点。 康州大学法学院的教授在《纽约时报》上撰文:“李昌钰的倒下,不是个人的失败,而是司法界对‘权威迷信’的警钟。 当一个专家的名字比证据本身更有分量时,真相就已经偏离了轨道。” 这句话戳中了要害 —— 过去几十年里,李昌钰的 “神探” 光环太盛,他的证词几乎从未被法官质疑,他的实验室报告被直接当作铁证,这种对权威的盲从,最终酿成了 1985 年的冤案。 如今,亨宁和伯奇的律师正在推动国家赔偿,而李昌钰的名字,从 “华人之光” 的传记里,慢慢移进了 “司法失误” 的案例集。 有人感叹英雄落幕的唏嘘,更多人却在讨论:如果 34 年前的法医敢于坚持真相,如果当年的法官不迷信 “神探” 光环,那两个年轻人的人生,本不该在监狱里耗尽。 正义或许会迟到,但每一次迟到,都带着无法弥补的伤痕。李昌钰的案件像一面镜子,照见司法系统里的权威阴影,也提醒着所有人:真相从不在专家的名气里,而在每一份经得起反复检验的证据中。

评论列表