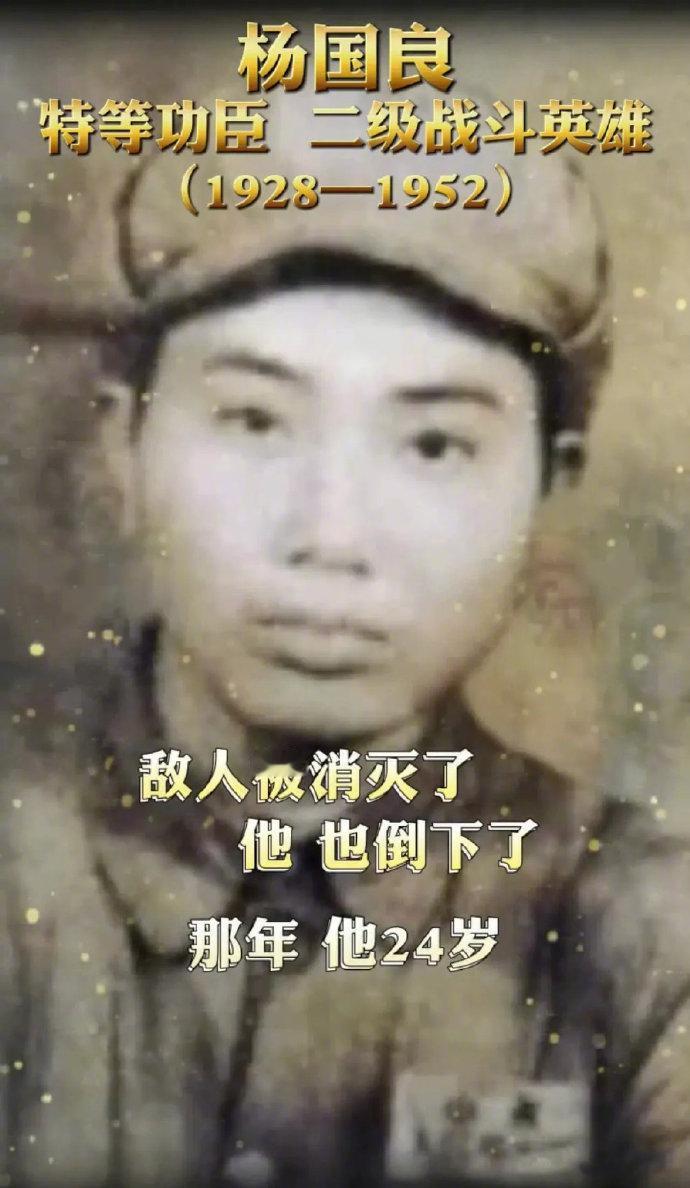

他是上甘岭战役中牺牲的英雄,1952年,当100多名敌人冲上阵地的时候,他毅然抱着爆炸筒冲向敌群,最后与敌人同归于尽,年仅24岁,他就是二级战斗英雄、特等功臣杨国良。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1952年11月,朝鲜的寒风吹在脸上像刀子一样,阵地上空气里混着烟火和泥土的味道,那一天,在上甘岭597.9高地的11号阵地上,杨国良迎来了自己生命的最后一刻。 敌人的炮火整夜不停,地面被炸出无数弹坑,石头被震得崩裂,残枝断木横七竖八,志愿军战士们在这样的地方坚守着,为了守住这条防线,为了让后方的人们能安心。 杨国良出生在重庆大足一个贫苦的农家,家里只有几亩地,年复一年地种庄稼,小时候他总是跟着父亲下地干活,手上的皮被磨出厚厚的老茧,后来家里日子难过,他被迫给地主家放牛,日子清苦。 他参军的时候不过二十出头,最开始被国民党抓了壮丁,跟着部队在重庆一带行军,1949年重庆解放,他毅然留下,穿上了解放军的军装,成了一名普通战士。 刚到部队时,杨国良在12军301师93团当通讯员,走山路送信,遇到伏击时也能镇定爬上山崖接通联络,他在剿匪战斗中表现出色,立过功,成为共青团员。 1951年,他报名加入志愿军,跨过鸭绿江,进入朝鲜,那一刻他在心里记着,这一去就是为了保家卫国。 进入朝鲜后,他参加了五次战役,每次都站在最危险的地方,修筑工事的时候他出过好主意,被连里推广,后来成了副班长,又光荣地加入了中国共产党。 1952年10月,敌人在上甘岭一带发动了所谓的金化攻势,每天上百门炮同时开火,阵地的土石都被掀翻,山头被削低了几米,杨国良和战友们一直躲在坑道里,黑暗潮湿,空气里都是硝烟味。 一天只有一小口水,吃的东西用来对付饥饿,外面炮声一响,他们就握着武器随时准备冲出去,敌人一次次发动冲锋,阵地上的战士们就一次次顶住。 11月11日夜里,志愿军开始反击,9连奉命夺回597.9高地的11号阵地,夜色里,炮弹像雨点落在敌人阵地上,冲锋号响起,战士们端着枪冲上去。 杨国良跟着突击队,冲过铁丝网,炸毁了敌人的火力点,子弹在耳边呼啸,碎石打在脸上生疼,经过几轮激烈的战斗,他们终于把阵地夺了回来。 阵地刚拿下,连长安排杨国良带着两名战士守在最前沿,那是一段二十米宽的战壕,面前是斜坡,对面敌人的阵地看得一清二楚,天刚蒙蒙亮,敌人就发动反扑,冲上来的是两个班的兵力。 杨国良和战友用枪和手榴弹把他们打退,没过多久,敌人带着更多人再上,炮火把泥土和石块全翻起来。 杨国良的后背被弹片划开,鲜血顺着棉衣流,他仍旧一边换弹一边抛手榴弹,战友也被炸伤,阵地上布满弹壳和血迹。 接连几次冲锋下来,战壕里只剩下杨国良一个人,他的子弹打光了,手里只剩下一根爆破筒,敌人聚集在下面,慢慢向上逼近,数量有上百人,他伏在战壕里,手握着爆破筒,等到敌人靠近。 那些人以为阵地上已经没有活人,慢慢走得很近,杨国良突然从战壕里站起来,拉燃了爆破筒,抱着那根冒着火星的钢管冲向敌人,那一瞬间,他用尽最后的力气扑进敌群里。 一声巨响,山头震动,尘土飞起,炸开的火光把夜空照亮,等到战友们赶到,阵地上横七竖八躺着敌人的尸体,杨国良的身体已经不完整,只在爆炸中心留下碎裂的军衣。 战友们把阵地重新稳住,把他残留的遗物收起,总部追记他特等功,授予他二级战斗英雄的称号。 他只有24岁,青春永远停在那一刻,每年清明,家乡的人会到纪念碑前献花,低头默默站立,他的名字和无数英雄并列,刻在石碑上,见证那段岁月。 有人站在他曾经住过的老屋前,看到破碎的石臼和老水缸,想到那年那个普通的农家少年,最后成了保家卫国的盾牌。 正因为有了他和那些英勇的战士,才有了今天平稳的日子,和平不是从天上掉下来的,是用无数人的生命换来的,杨国良用行动证明了什么是担当,什么是守护。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:杨国良——中国军网